育児・介護休業法

育児・介護休業法とは

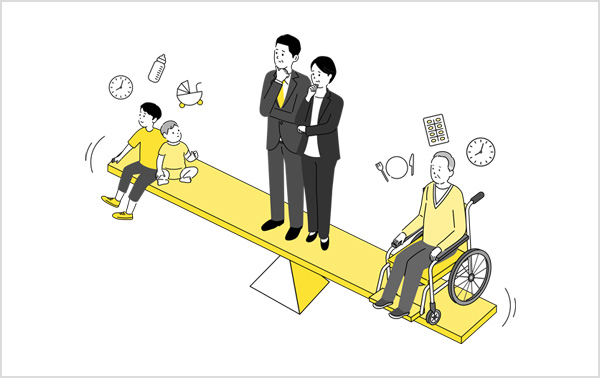

育児・介護休業法は、労働者が仕事と育児・介護を無理なく両立できるようにすることを目的として制定された法律です。正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。

この法律では、子育てや家族の介護といった大切なライフイベントと仕事を両立できるよう、さまざまな制度が整えられています。たとえば、子どもが生まれたときに育児に専念できる「育児休業」や、家族の介護が必要になったときに仕事を一時的に休める「介護休業」などがあり、働く人の生活を支える仕組みが用意されています。近年では、男性の育児参加を促す「産後パパ育休」や、子どもの成長に合わせた柔軟な働き方の導入、介護離職を防ぐための支援制度の強化など、制度の充実が進められています。

当法律で定められている制度や措置には、次のようなものがあります。

- 育児休業制度

- 介護休業制度

- 子の看護休暇制度

-

介護休暇制度

-

育児・介護を容易にするため所定労働時間等の措置

- 育児・介護を行う労働者に対する支援措置

これらの制度や措置を就業規則等に取り入れることは、企業の義務となっています。

育児・介護休業法 改正のポイント

2022年以降の改正により、以下のように制度が変更されました。

-

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

生後8週間以内に最大4週間まで取得可能になりました。2回まで分割して取得することもでき、男性の育児参加をより促進する制度です。

-

時間単位での休暇取得が可能

「子の看護休暇」および「介護休暇」が時間単位で取得できるようになり、より柔軟な働き方が可能となりました。

-

企業への措置義務の強化

育児休業制度の利用促進のため、企業には「雇用環境の整備」や「個別周知・意向確認」の実施が義務付けられました。

これらの改正により、家庭環境や個々のニーズに応じた柔軟な働き方が可能となり、誰もが安心して働き続けられる社会の実現がさらに近づいています。

法改正により企業に求められる主な業務対応

育児・介護休業法の改正により、企業に求められる主な業務対応は以下の通りです。

これらの対応を怠ると、法令違反による行政指導や企業イメージの低下につながる可能性もあるため、早期の体制整備が求められます。

職場環境整備

過半数組合等からの意見聴取のうえで、次の5つのうち少なくとも2つの措置を講じ、労働者が1つを選択して利用できる環境を整える必要があります。

-

始業開始時刻等の変更

-

月10日以上のテレワーク

-

保育施設の設置運営等

-

年10日以上の休暇の付与

-

短時間勤務制度

-

※

2.4は原則時間単位で取得可とする必要があります。

選択した措置の個別周知・意向確認

1.面談/2.書面交付/3.FAX/4.電子メール等のいずれかで個別の周知、意向確認を行う必要があります。取得・利用を控えさせるような形での周知・意向確認は、本義務を果たしたことにはなりませんので注意してください。

-

※

1はオンライン面談も可能

3.4は労働者が希望した場合のみ

社内書式の変更

学校の休業(感染症予防のための学級閉鎖等)や出席停止(感染症予防のための出席停止)、子の入園、卒園または入学の式典その他これに準ずる式典への出席を理由にする場合も、看護等休暇の取得が認められるようになります。それに伴い、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されるため、社内書式等の確認を行う必要があります。

これらの対応業務は、育児と仕事の両立を支援するために企業が果たすべき責任です。

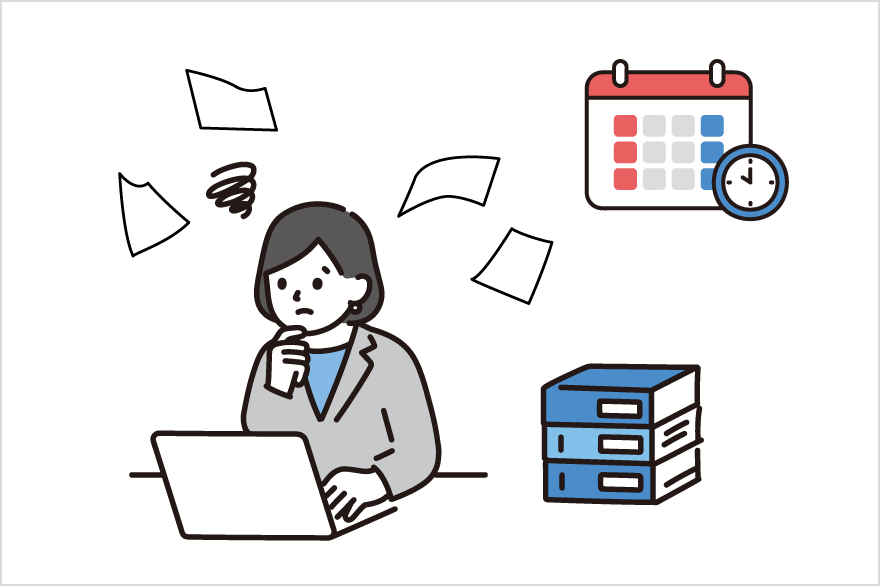

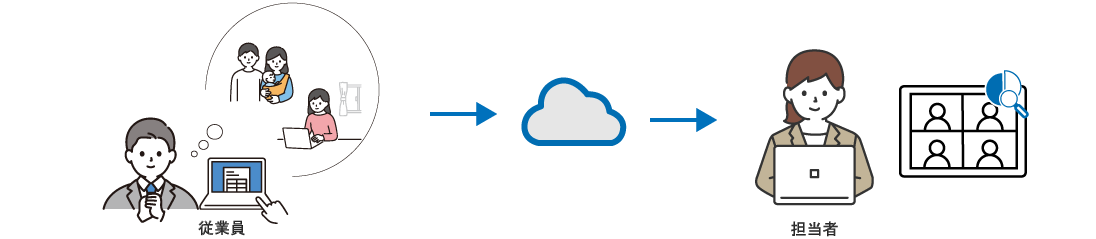

しかし、実際に運用できる体制の構築となると、従業員への制度周知、意向確認、記録管理など、現場では多くの業務が発生し、対応の煩雑さが課題となるケースも少なくありません。そのため、業務プロセスを効率化し、情報を一元管理できる仕組みが必要です。

改正育児・介護休業法に関するコラムもあわせてご確認ください。

このような業務ありませんか?

多様な働き方で勤怠集計が煩雑

Excelで人事管理をしている

多様な働き方で勤怠集計が煩雑な場合

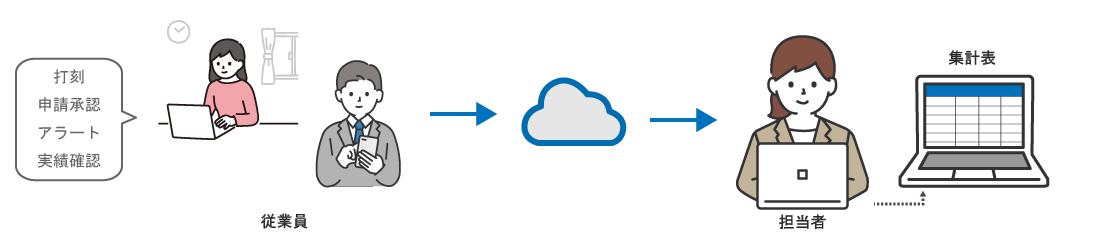

フレックスタイムやテレワーク、短時間勤務など多様な働き方を採用している企業では、勤怠管理が複雑化し、育児・介護休業法への対応にも影響を及ぼします。改正法では、短時間勤務の代替措置としてテレワークが認められるなど、柔軟な勤務形態への対応が求められています。勤怠管理システムを活用することで、勤務実績の正確な把握や制度適用の判定が容易になり、法令遵守と業務効率の両立が可能になります。

POINT

-

フレックスタイムやテレワーク、短時間勤務などに対応した打刻・勤務時間管理が可能

-

スマホやPCからの打刻、位置情報月の打刻など、テレワーク対応の打刻機能

- 休暇管理機能による取得状況の見える化と自動集計

おすすめソリューション

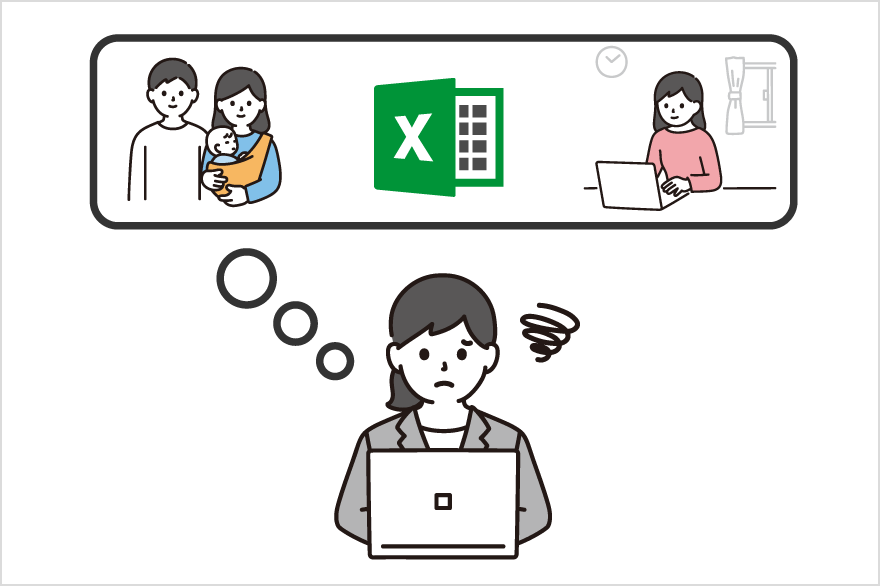

Excelで人事管理をしている場合

従業員情報をExcelで管理している企業では、育児・介護に関する制度の適用状況や履歴の把握が煩雑になりがちです。特に、育児・介護休業法の改正により、個別の意向確認や柔軟な制度運用が求められる中、Excelでは対象者の抽出や対応履歴の管理に限界があります。人事管理システムを導入することで、従業員の状況に応じた制度の案内や履歴の一元管理が可能となり、法令遵守と業務効率の向上を実現できます。

POINT

- 取得対象者の自動抽出や履歴管理が可能

- 人事労務に関する申請・承認フローの電子化

- 給与・勤怠管理システムと基本データの連携が可能