【2025年・令和7年】税制改正の要点と年末調整電子化の進め方

2024年7月24日

更新:2025年9月2日

VUCA時代を生き残っていくためにはDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが必要不可欠だと言われています。

しかし、紙文書による手続きがまだ必要な業務もあり、特に年末調整の作業はこの状況を象徴する例として挙げられます。2025年(令和7年)には、所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、大学生など19歳以上23歳未満の扶養親族を対象とした新制度「特定親族特別控除」の創設など、大きな制度改正が施行されます。

本コラムでは、令和7年分税制改正の要点とともに、年末調整の電子化によって効率的に業務を進める方法についてご紹介します。

2025年・令和7年の年末調整に影響する税制変更点

2025年(令和7年)の年末調整に影響を及ぼす税制改正として、主に基礎控除と給与所得控除の引き上げ、そして特定親族特別控除の新設といった変更点があります。これにより、「103万円の壁」が「123万円の壁」へ実質的に変更され、特定の大学生世代の子を持つ親に対する税負担が軽減されるなど、多くの納税者に影響が及ぶ見込みです。

これらの改正は令和7年12月1日に施行され、原則として令和7年分以後の所得税について適用されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。

以下より改正ポイントを見ていきましょう。

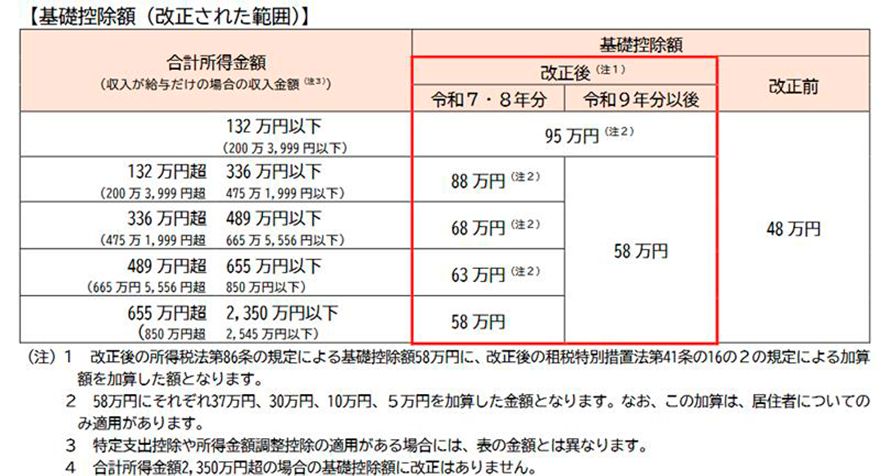

基礎控除の見直し

新しい基礎控除額は、以下のように所得に応じて変動します。これまでは一律48万円でしたが、令和7年からは所得に応じて最大95万円まで引き上げられます。基礎控除額の改正に伴い、令和8年以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。

-

※

基礎控除とは:すべての納税者が所得から差し引ける金額のことです。これにより、課税対象となる所得が減り、結果として税負担が軽くなります。

年末調整への影響

控除額が変わることで、従業員が提出する申告書の記載内容や、源泉徴収税額の計算方法にも変更が生じます。会社側は、従業員の所得状況を正確に把握し、適切な控除額を反映させる必要があります。

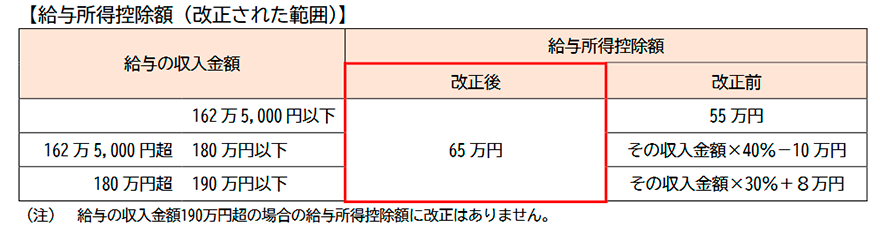

給与所得控除の見直し

年収162万5千円以下の人には一律で55万円の控除が適用されていましたが、令和7年からはこの最低保障額が65万円に引き上げられます。これにより、基礎控除と合わせた所得税非課税ラインは160万円(95万円+65万円)となり、従来の103万円の壁が大幅に引き上げられます。年収190万円以上の人には変更はありません。

-

※

給与所得控除とは:会社員などの給与所得者が、収入から差し引ける「働くための経費」のようなものです。実際の支出に関係なく、一定の金額が控除される仕組みです。

年末調整への影響

控除額の変更に伴い、給与所得控除後の金額を計算する表や源泉徴収税額表が改正されます。会社側は、従業員の年収を正確に把握し、適切な控除額を反映させる必要があります。

特定親族特別控除の創設

居住者が年齢19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を持つ場合には、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その合計所得金額に応じて一定の金額を控除する制度です。収入が給与のみの場合は、年収150万円までは特定扶養控除と同額の63万円の控除が受けられ、年収150万円を超えても188万円までは、控除額が逓減する配偶者特別控除と同様の仕組みとなっています。

年末調整への影響

企業側は、従業員の扶養親族の収入状況をより細かく確認する必要があります。また、控除を受けるには、従業員が「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。

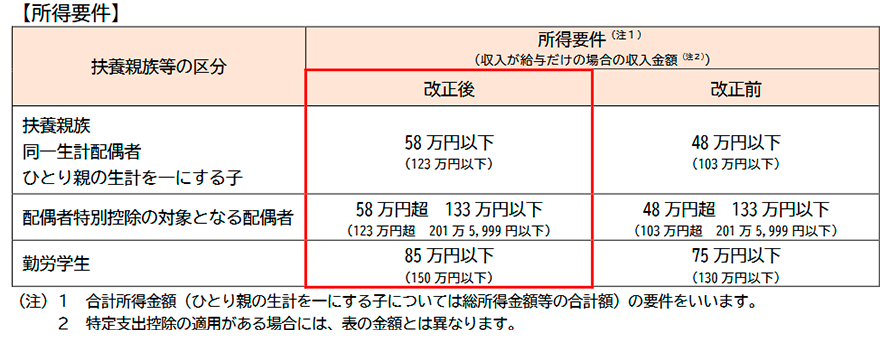

扶養親族等の所得要件の改正

扶養控除や配偶者控除の対象となる扶養親族の所得要件は「合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)」でしたが、改正後は「58万円以下(給与収入123万円以下)」に引き上げられました。この改正により、扶養控除・配偶者控除・ひとり親控除・障害者控除・勤労学生控除などの対象範囲が広がります。

年末調整への影響

企業は、従業員が申告する扶養親族の所得を新基準で判定する必要があります。これにより、従業員が扶養控除を受けられるかどうかの判断が変わる可能性があります。また、令和7年12月以降の給与支払い分から新制度が適用されるため、年末調整時に源泉徴収税額の再計算が必要になります。

留意事項

- 1月~11月は旧制度、12月は新制度で控除額が変わるため、還付額が増える可能性があります。

- 年末調整時に控除額の差額を精算する必要があります。

こうした税制改正により、年末調整の業務はますます複雑化しています。控除額の判定や申告書の様式変更など、企業側の実務負担も増加傾向にある中で、注目されているのが「年末調整の電子化」です。

ここからは年末調整の電子化について解説いたします。

年末調整手続きの電子化とは?

年末調整手続きの電子化とは、年末調整に関する各種申告書の作成や提出をデジタル化することを指します。これまで紙媒体で行っていた手続きを、電子データを使用することで効率化することが目的です。

例えば、社会保険料控除証明書や源泉所得税関係様式などの重要な文書を電子的に取得し、各種システムと連携させることで、時間と労力を節約できます。これまで、多くの企業では書面による申告が一般的でしたが電子化が進むことにより、紙の使用を減らし、効率化を図る動きが加速しています。

会社側・従業員双方の年末調整に係る事務負担を軽減していく鍵が「電子化」です。

しかし、完全な電子化にはまだ至っておらず、特定の書類や手続きには物理的な書面が必要とされています。そのため、年末調整の時期には、従業員がオフィスに出向いて関連書類を提出することが求められているのです。

年末調整を電子化するメリット

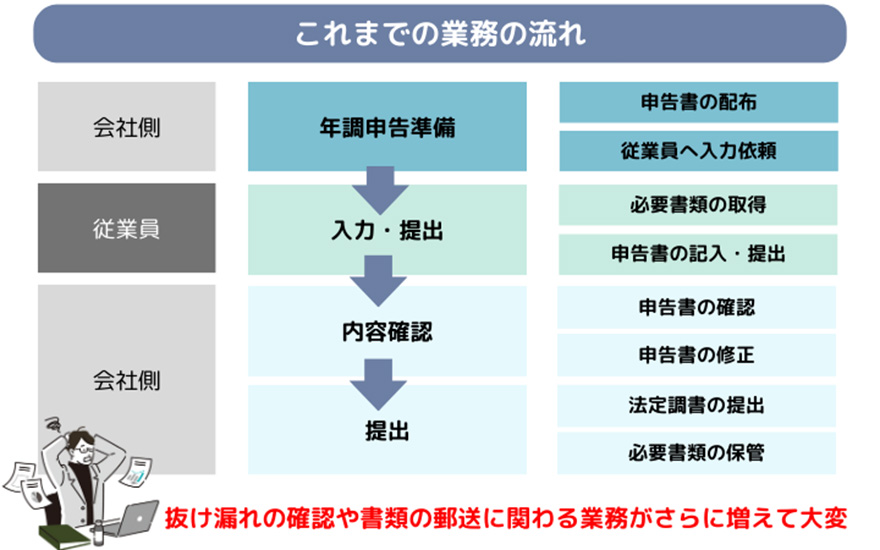

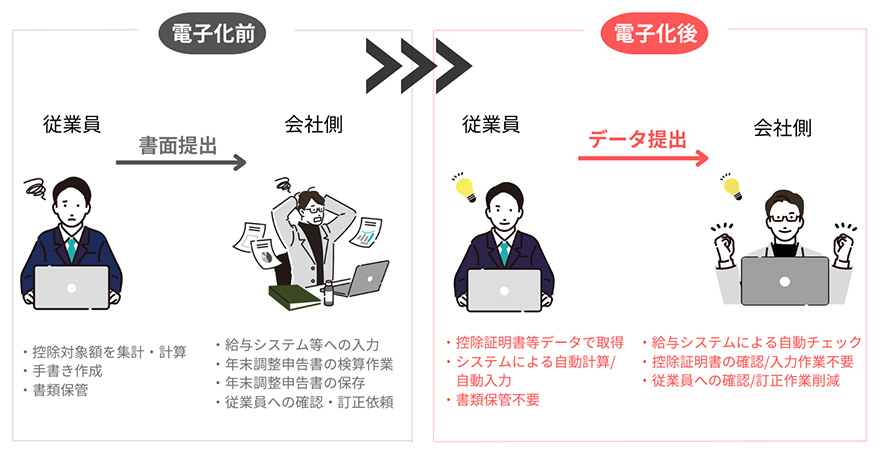

これまでの年末調整は従業員が保険会社や金融機関からハガキ等で送られてくる控除証明書を基に各種控除申告書を手書きで作成のうえ、会社側に提出していました。

そして受け取った会社側は従業員から受領した控除申告書の内容を確認・検算したうえで、控除申告書の控除額を給与計算ソフト等に入力して1年間の所得を計算。その後書面を保管するなど紙による手続きを行っていました。

年末調整が電子化されると、従業員はスマートフォンやパソコンを使用して手続きに必要な各種控除証明書をデータ取得し、データで各種控除申告書を作成。これらを会社側にメールなどで提出することができます。さらに会社側は受け取ったデータを給与システムなどにインポートして年税額を計算することが可能です。そのため書類の保管場所が不要となります。

このように年末調整の一連の手続きを電子化することは、従業員・会社側の双方に非常に有用な手段です。双方のメリットについて抜粋してお伝えします。

-

従業員の申告書の入力・提出業務

扶養控除・基礎控除・保険料控除等、従業員自ら申告して書類を提出しなければいけない内容は多くあります。紙でのやり取りで掛かっていた、時間や郵送コストは電子化により大きく削減することが可能です。

-

会社側の内容確認業務

申告書が漏れなく提出されているか、内容に誤りがないかを確認するのは担当者の負荷が多い業務です。この部分を電子化することで進捗状況がしっかりと見え、差し戻し後の訂正作業も楽になります。

-

会社側の提出・保管業務

情報の提出は電子化されていれば、システムを連携するだけで簡単に簡潔します。また、今まで困っていた方が多いであろう保管場所の問題も解決することが可能です。

どのような準備が必要か

年末調整手続きの電子化に向けて、会社側・従業員ともに準備が必要です。

以下より詳しく見ていきましょう。

会社側の準備

会社側の具体的な準備は以下3つです。

-

電子化の実施方法検討

電子化を実施するにあたり、

- どこまで電子化するか(完全電子化か、まずは一部のみ電子化するか)

- どのシステムを利用するか(国税庁の年調ソフトか、市販の年末調整機能をもつパッケージシステムか)

- 従業員が年末調整の書類を作成するのに、会社のPC等を利用するのか、各自のPCやスマートフォンを利用するか

などをまず決めていきます。

-

従業員への周知

従業員から年末調整申告書データの提供を受ける際、法令上は事前の同意は不要ですが、電子化に伴う事前準備が必要となるため、従業員に対する電子化の説明と教育が不可欠です。特に、マイナポータル等の政府提供サービスを利用する場合、その機能や使い方を詳しく説明するためのマニュアルや説明会を実施することを考慮してください。

-

給与システムの見直し

従業員から提供される年末調整申告書データや控除証明書データを給与システムにインポートし、年税額の計算を行うためのシステムの見直しが必要です。システムは企業の規模やニーズに応じて選びましょう。

従業員の準備

従業員の具体的な準備は以下2つです。

-

控除証明書データの取得

マイナンバーカードを用いてマイナポータル連携を利用しない場合は、保険会社等のホームページから控除証明書データを取得します。

-

年末調整申告書作成用のソフトウエアの取得

国税庁が提供する年調ソフトや市販の年末調整機能をもつパッケージシステムを用いて、控除証明書データを利用し年末調整申告書データを作成します。

このように年末調整の電子化を円滑に実現するためには、会社側・従業員側双方の計画的な準備と実行が不可欠です。会社側と従業員が共に協力して進めることで、年末調整電子化の大きなメリットを最大限に活用することができます。

年末調整電子化実現に向けて

年末調整手続きを電子化するためには、企業がそのメリットを十分に理解し、適切な準備を行うことが不可欠です。特に、システムの選定は成功の要となります。ここでは、システム選定の重要性について説明します。

システムの選定

年末調整手続きの電子化を進める際には、国税庁が用意している年調ソフトと市販の年末調整機能をもつパッケージシステムの違いを理解しておくことが重要です。年調ソフトは、主に国税庁が提供する無償の「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」を指します。このソフトウエアは、基礎的な年末調整業務を効率的に行えるよう設計されており、社会保険料控除証明書データのインポートや従業員の控除申告書データの作成、証明書の取り扱いに対応しています。

一方、市販の年末調整機能をもつパッケージシステムは、年末調整申告書の作成から年税額の計算まで同一のシステム内で実施するため、事務効率化効果がさらに高くなることが見込めます。

申請者ごとの進捗状況を把握したり、内容不備の催促メールを一括送信したりする機能が備わっているため労務作業をまとめて実施したい場合などは、こちらを利用した方がよいでしょう。

年調ソフトのメリット

- 無償提供ソフト

- システム導入費用/メンテナンス費用などのランニングコスト不要

- 基本的にガイダンスに従って入力するだけで作成可能

市販の年末調整機能をもつパッケージシステムのメリット

- データ連携がスムーズ

- 複数の税務関連業務を一元管理可能

- 人為的なミスの削減

- 企業ごとの特定のニーズに対応

- 年度ごとのアップデートやサポート体制の充実化

上記のように年末調整電子化のやり方を検討する際には、それぞれの特徴を比較し、自社の規模や運用状況に合った方法を選ぶことが大切です。

まとめ

年末調整の電子化を進めるためには、従業員の理解と協力が不可欠です。

自社の問題点を洞察し、それを克服するサービスを見極め、今年こそは年末調整業務をデジタル化によって効率アップを目指しましょう。

キヤノンシステムアンドサポート株式会社ではお客さまの年末調整における業務効率化を全面的にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

おすすめソリューション

キヤノンシステムアンドサポートでは、年末調整における従業員との紙のやりとりを電子化し、年末調整申告から法定調書の電子申告まで一元的に対応する「奉行クラウド HR DX Suite」をご紹介しています。

導入することで、年末調整業務のペーパーレス化や給与明細・源泉徴収票・特別徴収税額通知などの電子配付が可能となります。

また、IT導入補助金の活用も可能です。申請時のアドバイスから交付後のサポートまで一貫してご支援いたします。

法定調書のデジタル化

2027年1月から法定調書の電子申告義務化(※1)が開始します。

年末調整だけではなく、法定調書・給与明細・住民税通知書など給与関連業務もまとめてデジタル化することで、大幅な業務効率化を実現します。

デジタル化は担当者・従業員双方の負担軽減やペーパーレス化の推進につながり、本来の業務に集中する環境を整えます。

動画では、給与業務の課題別にサービス内容をご紹介しています。ぜひご覧ください。

-

※1

2025年1月提出分が30枚以上の場合

今すぐ読みたいおすすめ情報

会社の処方箋についてのご相談・見積・お問い合わせ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社