幼稚園・保育園におけるICTの利活用を成功させるためのポイント

2025年10月14日

近年、保育業界ではICTを活用した働き方が急速に進んでいます。

保育ICTの導入は業務の効率化だけでなく、保育の質の向上にもつながる重要な取り組みです。多くの施設では導入が進む一方で活用度合には差があり、現場では課題も浮き彫りになっています。そこで本コラムでは、保育ICTの利活用について押さえるべきポイントをPDCAサイクルの視点から整理してご紹介します。

保育ICTの導入状況から見えてきた現場のリアルと課題

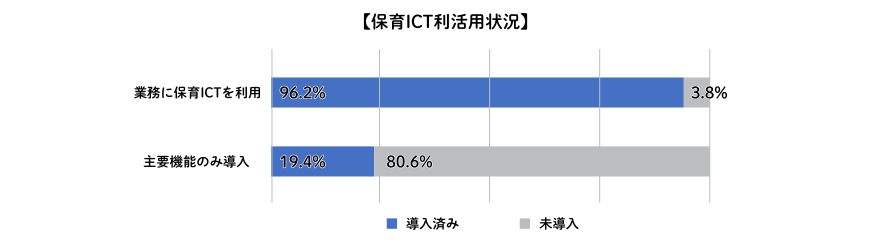

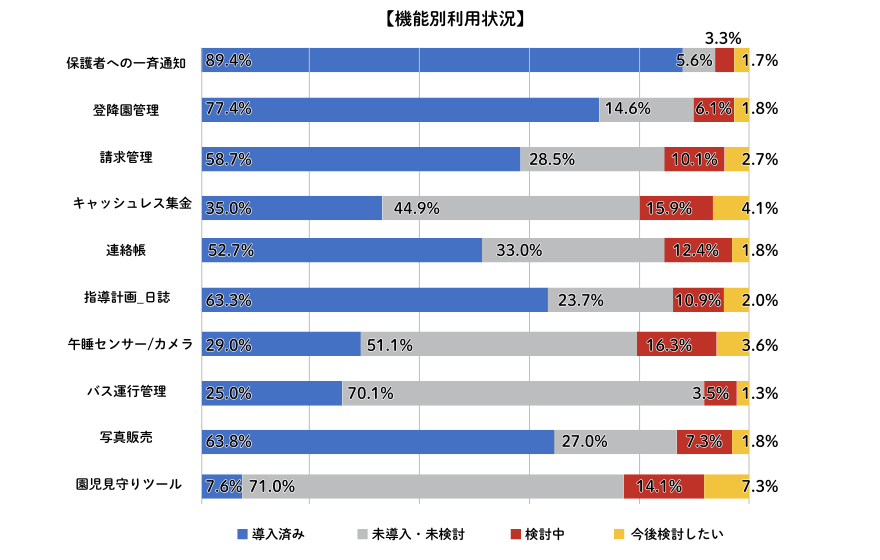

当社アンケート調査の結果※1によると、保育ICTを業務に活用している施設は全体の96.2%にのぼり、ほぼすべての幼稚園・保育園・こども園で活用されていることが明らかになりました。各業務別で見ると、連絡帳の記入や出欠管理、保護者との連絡などの特に負荷が大きい業務ほど、ICTツールによる効率化・負担軽減の効果が高く、広く普及しています。

しかしながら、保育ICTの主要機能すべて(保護者への一斉連絡、登降園管理、請求管理、連絡帳、指導計画、日誌、キャッシュレス決済)を活用している施設はわずか19.4%にとどまり、利活用には施設ごとにばらつきがあることも分かってきています。この背景には、コロナ禍で急遽必要となった機能のみを導入したケースや、施設者のITスキルの差によって使用する機能が一部のみに留まっているケースなど、施設ごとの事情が影響しています。保育ICTをより効果的に活用するためには、解決すべき共通の課題があることも明らかになってきました。

-

※1

2025年、当社の幼稚園・保育園・こども園、600施設を対象に保育ICT利活用状況のアンケートを実施

保育ICT利活用における4つの共通課題

-

ICTに不慣れな保育者へのサポート不足

ICTに不慣れな保育者が戸惑いを感じるケースが多く、現場では研修やマニュアル整備が追いついていない状況が見られます。結果として、ICTの導入がかえって業務の負担となってしまうこともあります。

-

紙とICTの併用による業務の複雑化

完全なデジタル化が難しい施設では、紙とICTの両方を使わざるを得ず、かえって手間が増えてしまうケースもあります。業務の二重管理が発生し、効率化の目的が十分に果たされていない現状があります。

-

保護者対応における現場の負担増

アプリやWebでの連絡に慣れていない保護者も多く、ICT導入後には使い方の説明やフォローが必要になります。これが保育者の業務負担につながり、現場の負荷を高める要因となっています。

-

IT担当者不在による利活用の停滞

多くの施設では専任のIT担当者がおらず、現場の保育者が通常業務の合間にICTの運用を担っているのが実情です。そのため、落ち着いて利活用の検討や改善に取り組む時間が確保できず、導入後の活用が停滞してしまうことがあります。

保育ICTは、上手に活用すれば現場の働き方を大きく変え、業務効率につながります。その効果を最大限に引き出すためには、導入前・導入後のそれぞれのフェーズで抑えておきたいポイントがあります。次からそのポイントを順に見ていきましょう。

保育ICTの利活用は「チームで進めるPDCA」が成功の鍵

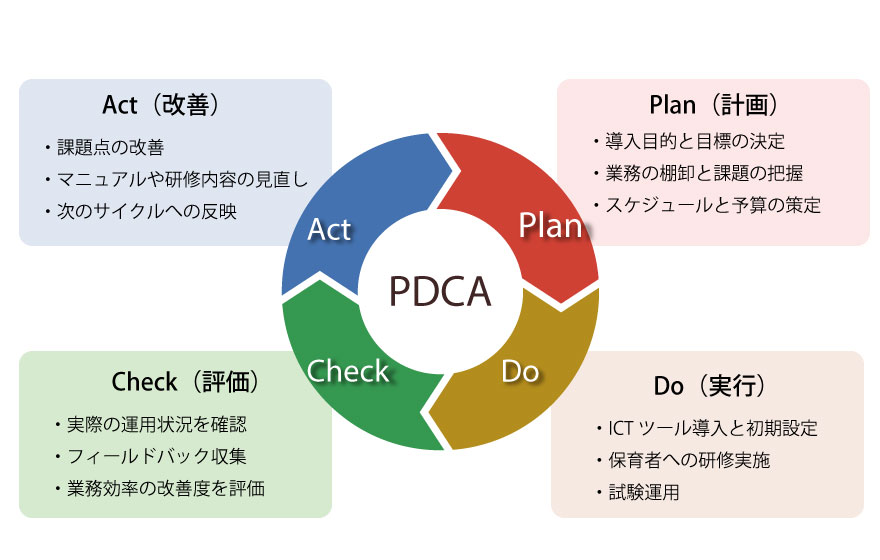

保育ICTの導入とその利活用は、単なるICTツールの導入ではなく、保育の質を高めるための業務改善プロジェクトです。導入と利活用を成功させるためには、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のPDCAサイクルを意識した取り組みが不可欠です。

ここからは、保育ICTの導入・利活用を成功に導くためのPDCAサイクルの各ステップについて、具体的に見ていきましょう。

STEP1:【Plan】導入の土台作り

まずは、導入の目的と目標を明確にすることから始めます。推進メンバーを選出し、役割分担を行いましょう。現場の業務を棚卸し、改善したい業務の優先順位を整理することで、ICT導入の方向性が見えてきます。

また、施設のIT環境(ネットワーク、端末の有無など)を把握することも重要です。現状を正しく理解することで、無理のない導入計画が立てられます。

STEP2:【Do】導入ツールの決定

目的に合ったICTツールを選定するためには、機能面の確認だけでなく、保育者が実際に使いやすいかどうかを見極めることが重要です。そのため、デモやトライアルにはできるだけ多くの保育者が参加するようにしましょう。

初期費用やラーニングコスト、補助金の活用も検討ポイントです。さらに、情報セキュリティや端末の運用ルールもこの段階で整備しておくと安心です。

STEP3:【Do】導入の準備

導入スケジュールは施設の行事などを考慮し、無理のない計画を立てましょう。施設側とITベンダーの作業範囲を明確にし、問い合わせ窓口や運用ルールを整備します。保育者向けの説明会や資料の準備も忘れずに。導入前の準備が丁寧であるほど、スムーズな運用につながります。

STEP4:【Do】ICTツールの導入

推進メンバーが中心となり、保育者・保護者に分かれてテスト運用を行いましょう。その後、全保育者向けの研修を行い、保護者への案内も準備します。導入目的を全員が理解していることで、保護者からの信頼も得やすくなります。

STEP5:【Check & Act】導入後の振り返りと次のステップ

導入後は保育者・保護者へのアンケートを実施し、3か月後と半年後に振り返りを行います。運用や機器に改善が必要な場合は柔軟に見直しましょう。当初の目的が達成できたら次の導入範囲を検討し、新たな目標を設定します。PDCAサイクルを回し続けることで、保育ICTはより効果的に活用されていきます。

保育ICT導入は頼れるITパートナーと共に!

保育者が安心して本業に専念するためには、ICTの導入や運用をすべて現場で完結させる必要はありません。むしろ、すべてを自分たちだけで抱え込もうとすると、かえって負担が増し、業務の効率化という本来の目的が損なわれてしまう可能性があります。

特に、IT担当者が不在の施設や、保育者のITスキルにばらつきがある場合には、導入前の計画段階からツール選定、導入準備、そして導入後の運用支援まで、頼れるITパートナーと連携して進めることが成功の近道になります。

ICTの導入は「ツールを入れること」ではなく、「現場の働き方を変えること」。そのためには、施設内のチームとITパートナーが協力し合い、目的を共有しながら進めていくことが重要です。

「自分たちだけでやらなければならない」と思わず、頼れるITパートナーとともに進めることで、ICTの力を最大限に活かすことができます。キヤノンシステムアンドサポートでは、保育ICTの導入を単なるシステム提供にとどめず、現場の課題に寄り添った伴走型の支援を行っています。

さいごに

少子高齢化が進む中、選ばれる施設であるためには他施設との差別化をすること、ICTを活用して保護者に付加価値や安心を提供できることがポイントとなってきます。保育ICTの導入は「導入して終わり」ではありません。定期的な振り返りと改善を繰り返すことで、保育の質を高め、働きやすい環境づくりにもつながります。チームで目的を共有し、段階的に進めることが成功への近道です。キヤノンシステムアンドサポートでは保育ICT導入ガイドブックをご用意しております。ぜひご活用ください。

おすすめソリューション

キヤノンシステムアンドサポートでは、先生の業務負担を軽減し、「良質な保育・教育」に専念できる環境づくりをサポートする「コミュなび」を提供しています。

欠席連絡や送迎バスの乗車変更などの連絡業務を円滑にし、GPS技術を活用して子どもの安全を見守ります。子ども・保護者・先生にとって安心・安全な保育環境の実現に貢献しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

今すぐ読みたいおすすめ情報

会社の処方箋についてのご相談・見積・お問い合わせ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社