2025年6月施行

-建設業界の熱中症対策義務化で求められる対応とは?-

2025年8月5日

2025年6月から改正労働安全衛生規則が施行され、職場における「熱中症対策」が義務付けられました。WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超えた作業は、対策を講じなければなりません。

本コラムでは、建設現場に求められる具体的な対応について解説します。

-

※

WBGT(暑さ指数)Wet Bulb Globe Temperatureの略。熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案され、人体の熱収支に与える影響の大きい1,湿度、2,日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、3,気温の3つを取り入れた指標のこと

熱中症対策義務化の背景

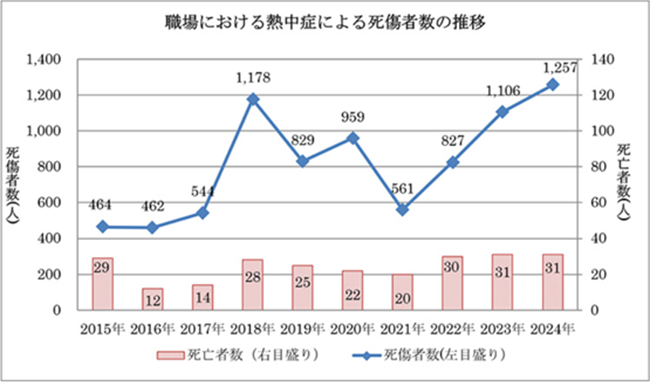

2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正に伴い、建設現場における熱中症対策が法律で義務付けられました。この改正の背景として、多くの職場で熱中症が原因で深刻な被害が生じている点が挙げられます。厚生労働省の統計によると、2024年に職場での熱中症による死亡者および休業4日以上の業務上疾病者の数は、過去最多の1,257人に達しました。そのうち死亡者は31人にのぼり、これは統計が開始された1989年以降、平成22年(2010年)の猛暑による47人に次ぐ高い数字です。

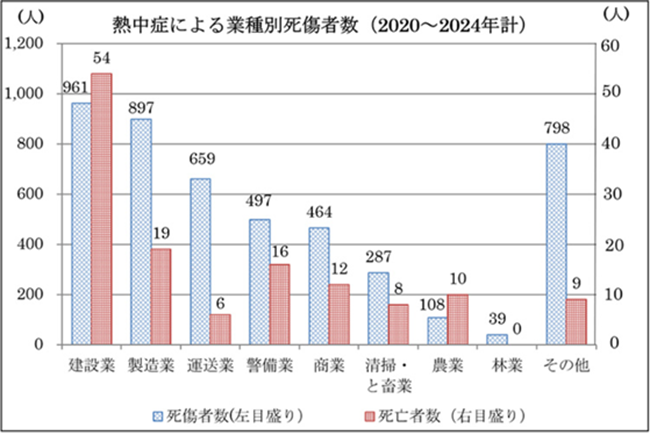

また、業種別にみると建設業が最も多く発生しており、特に屋外での作業が長時間に及ぶ現場では熱中症のリスクが非常に高いことが指摘されています。熱中症は作業者の健康を脅かすだけでなく、労働力の低下や作業効率の悪化、さらには工期の遅延やコストの増加といった現場全体への深刻な影響を及ぼします。

こうした状況を受け、国は建設現場における熱中症対策の強化が不可欠であると判断し、対策の義務化に踏み切りました。

対象となる現場条件と事業者

今回の改正により、熱中症対策の対象となる作業はWBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の環境で作業を行う全ての業種です。具体的には、これらの条件下で1時間以上、もしくは1日4時間以上作業を行う状況が対象とされています。

特に日中屋外での作業が多い建設現場、十分な通気性が確保されない地下工事や建築物の内部作業においても注意が必要です。このような場所では、対策が不十分な場合に熱中症の発生リスクが急激に高まる可能性があります。事業者はこれらの条件を十分に理解し、まずは自社の事業場や業務のなかに、義務化の対象となる作業があるかを確認してみましょう。

事業者が実施すべき3つの対策

熱中症による死亡災害の多くは、初期症状の見逃しや対応の遅れが原因とされています。こうした事態を防ぐためには、熱中症の兆候がある作業者を早期に発見し、適切に対応することが重要です。

そのため、以下の対策が事業者に対して義務付けられています。

-

報告体制の整備

熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症が疑われる症状の作業者を見つけた人が、その旨を報告するための体制を整備すること。

-

実施手順の作成

熱中症のおそれがある作業者を発見した場合に、迅速かつ的確な判断が行えるようにするため、必要な措置の実施手順(マニュアル、フロー図など)を作成すること。

-

関係者への周知

上記1・2の報告体制や実施手順を、社内掲示板やメール、イントラネット、朝礼などを活用し、関係する作業者へ確実に周知すること。

今回の熱中症対策は企業が対策を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される、「罰則付きの義務化」となっています。

罰則だけでなく、対策を整えなかったことにより発生するその他のリスクも考慮しなければなりません。例えば、作業者の健康被害が生じた場合、労働災害としての責任が事業者に問われることになります。また、熱中症に関する問題が発生した際には職場の信頼性を著しく損なう危険性があります。さらに、作業者の士気の低下や労働生産性の減少につながる可能性もあるため、事業者はリスク管理の観点からも十分な注意を払う必要があります。

熱中症予防のポイント

では、これらの義務を踏まえたうえで、現場で実践すべき熱中症予防のポイントを見ていきましょう。

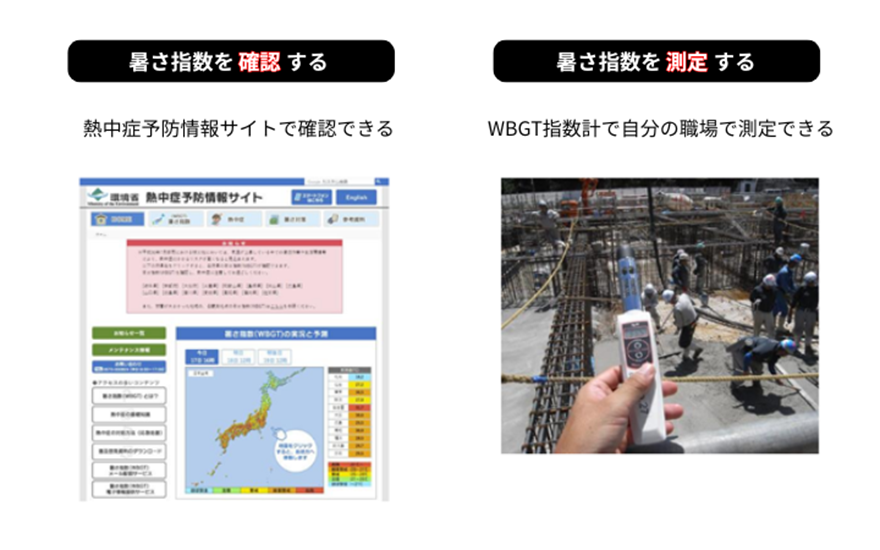

WBGT指数管理

「今日は暑いな」と感じるだけでは、熱中症対策としては不十分です。

WBGT(暑さ指数)は、気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮した指標で、暑さの“質”を数値で把握できます。現場にWBGT測定器を設置することでリアルタイムに環境を把握し、作業の中断や休憩のタイミングを科学的に判断することが可能になります。

感覚ではなく、データに基づいた判断が命を守る第一歩です。

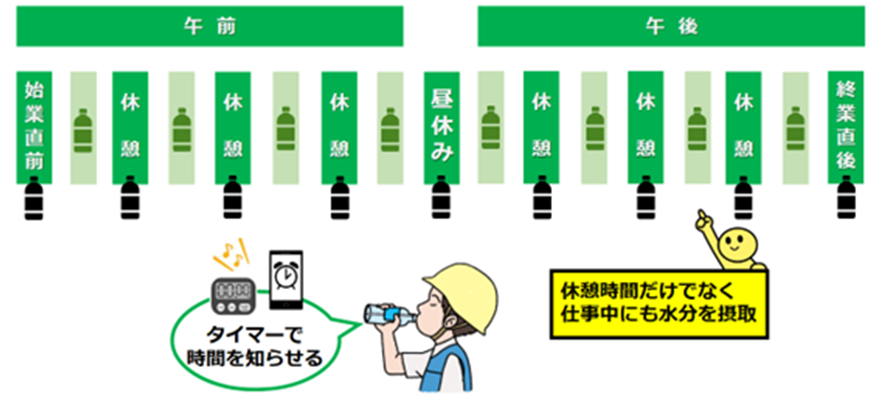

こまめな休憩

「のどが渇いてからでは遅い」これは熱中症対策の基本です。

水分・塩分の補給は、のどの渇きを感じる前からこまめに行い、休憩中には身体を冷やす工夫も行いましょう。風通しの良い休憩所の設置や、エアコン・冷風機の活用など、快適な環境づくりが作業効率にもつながります。休憩は“休む”だけでなく、“回復する”ための時間です。

安全教育と啓発

熱中症の初期症状(めまい、頭痛、倦怠(けんたい)感)を見逃さないためには、労働者自身が正しい知識を持つことが不可欠です。

また、講習や研修を通じて予防策や対応方法を学ぶだけでなく、体調不良を感じた際にすぐに報告できる体制を整えておきましょう。

安全教育は一度きりではなく、継続的に行うことで現場に“安全文化”を根付かせることができます。厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」なども積極的に活用し、労働者への意識啓発を定期的に行うことが重要です。

現場作業員が安全に働くことのできる環境作りを支援

熱中症対策をはじめとする安全管理は、現場の「今」を正確に把握することが重要です。

そのためには現場の状況を“見える化”し、リアルタイムで把握・対応できる仕組みが欠かせません。キヤノンシステムアンドサポートでは、映像の観点から現場作業員が安全に働くことのできる環境づくりを支援する「まかせてIT 建設業ソリューション」を提供しています。

「まかせてIT 建設業ソリューション」は映像データの活用を通じて、建設現場の安全性と生産性の向上を支援します。お気軽にご相談ください。

まとめ

熱中症は、初期対応が遅れると命に関わる重大な災害につながります。

実際に、迅速かつ適切な救急救命措置を講じたとしても、重症化した場合には命を救えないケースも報告されています。だからこそ、「予防こそ最大の安全対策」という意識が現場全体に根付くことが何よりも重要です。

WBGT指数の管理、こまめな休憩、安全教育の徹底、そして報告体制の整備など、ひとつひとつの対策が命を守る力になります。

そして、こうした取り組みを支えるのが、現場の「見える化」です。ネットワークカメラなどの映像技術を活用することで、作業員の状態や環境の変化をリアルタイムで把握し、異常の兆候をいち早く察知することが可能になります。一人ひとりの意識と、企業としての責任ある行動が、安心して働ける現場をつくります。罰則があるからではなく、「誰もが無事に家に帰れる」職場を目指して、積極的に対策を講じていきましょう。

厚生労働省

参考文献

アクタス社会保険労務士法人 メルマガVol.674

「2025年6月から職場における熱中症対策が義務化されます」

アクタス社会保険労務士法人

スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。

アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

今すぐ読みたいおすすめ情報

会社の処方箋についてのご相談・見積・お問い合わせ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社