【2025年施行】建設業法等改正とは?3つのポイントと対応方法をわかりやすく解説

2025年10月28日

2024年6月に改正された「建設業法および公共工事の契約適正化法」が国会で可決・成立し、2025年12月までに全面施行される見込みです。この法改正は、建設業界全体、特に中小建設事業者には大きな影響を与えることが予想されます。

本コラムでは、改正の背景や主要な変更点、中小事業者が取るべき具体的な実務対応について解説します。

建設業法等改正の背景と目的

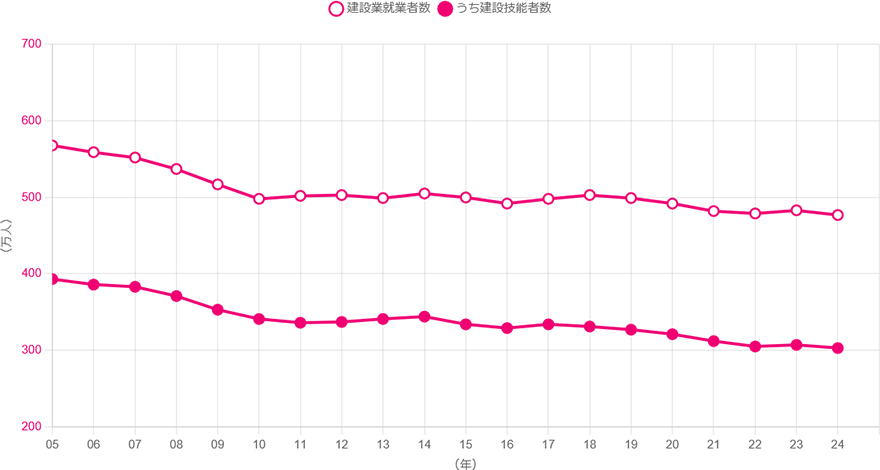

建設業は、社会インフラの整備・管理、そして災害時には国民生活と社会経済活動を支える重要な役割を担っています。しかし、就業者数は1997年のピーク時と比較して約3割減少し、特に技能者の高齢化が深刻です。55歳以上が全体の約36%を占める一方、29歳以下はわずか約12%に留まっており、次世代への技術継承も困難になっています。

また、建設業の就労条件は、他の産業と比較して賃金が低く、労働時間が長い傾向にあります。そのため、「きつい、汚い、危険」という「3K」のイメージを払拭できず、担い手確保を困難にしています。

さらに、2021年後半以降の急激な資材価格高騰は、請負代金への適切な転嫁が進まず、労務費を圧迫する状況を招いていました。

今回の改正のポイントをこの後解説いたしますが、この改正は建設業が「給料がよい、休日がとれる、希望がもてる、カッコイイ」という「新4K」を実現し、担い手確保と持続可能な事業環境を整備できることを目指しています。以下にそのポイントを見ていきましょう。

2025年建設業法等改正の主なポイント

今回の建設業法等改正の変更点は、大きく分けて以下の3点に整理されます。

労働者の処遇改善

技能者の賃金や労働環境改善のための改正です。

-

標準労務費の基準作成・勧告

国が「標準労務費」を定めた適正な賃金水準の目安を参考に賃金設定を行う必要があります。これにより技能者の賃金が適正に保たれ、安定した雇用環境の整備が進みます。

-

処遇確保の努力義務化

労働者の能力を公正に評価し、適正な賃金を支払うよう努めることが建設業者に求められます。これにより、技能者のモチベーション向上と人材の定着が期待されます。

-

著しく低い労務費等の禁止

材料費や労務費を著しく下回る見積りの作成・依頼は禁止されます。これにより、適正な原価を反映した契約が可能となり、施工品質の確保につながります。

-

受注者による原価割れ契約の禁止

材料費・労務費を下回る契約は原則禁止され、受注者が無理な価格で契約することを防ぎます。適正な利益を確保する契約が求められ、経営悪化の防止と持続可能な事業運営が可能になります。

資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

資材価格の急騰によって、労務費が圧迫される事態を防ぐための改正です。

-

リスク情報の提供義務化

資材の供給不足や価格高騰のリスクを契約前に発注者へ通知する義務が課されます。これにより、契約時点でのリスク共有が可能となり、トラブルの未然防止につながります。

-

請負代金変更方法の明確化

契約書に価格変更の手順や根拠を明記する必要があります。これにより、資材価格の変動に柔軟かつ公平に対応できる契約運用が可能になります。

-

変更協議への誠実対応義務化

資材価格の変動があった場合、発注者・受注者双方が誠実に協議する義務があります。これにより、急な価格変動にも協力的な対応が促され、現場の安定運営が実現します。

働き方改革と生産性向上

長時間労働の是正や人材不足への対応、そしてデジタル技術の活用を通じて、働きやすく効率的な建設現場の実現が目指すための改正です。

-

短工期契約の禁止(工期ダンピング対策の強化)

安全や品質を損なうような過度に短い工期での契約は禁止されます。無理のない工期設定が求められ、現場の負担軽減と施工品質の確保が図られます。これは工期ダンピング対策の強化にもつながります。

-

技術者配置要件の合理化

ICT活用などにより技術者の兼任が可能になるなど、柔軟な人材配置が認められます。

複数現場の遠隔管理も可能となり、限られた人材を効率的に活用できます。 -

社会保険加入の義務化強化

下請業者も含めて社会保険加入状況の確認が義務化され、未加入業者との契約には制限がかかる可能性があります。業界全体で健全な労働環境の整備が進められます。

-

ICT活用による現場管理の推進

遠隔管理やクラウド共有など、ICTを活用した効率的な現場運営が可能になります。現場の情報共有や工程管理がよりスムーズになります。

-

施工体制台帳の合理化

小規模工事やICT施工に対応した柔軟な管理体制が認められます。これにより、事務負担の軽減と現場対応力の向上が期待されます。

-

契約・帳簿の電子化

PDFやクラウド契約書の利用が可能となり、業務のデジタル化が進みます。契約管理や帳簿作成の効率化が図られ、事務作業の省力化につながります。

各ポイントの施行日と注意点

多くの重要な改正点が既に施行済み、または2025年中に施行される予定です。特に、2025年12月までに施行される「著しく低い労務費等の禁止」「受注者による原価割れ契約の禁止」「工期ダンピング対策の強化」は、日々の取引に直接影響するため、中小建設事業者は特に注意が必要です。

中小建設事業者が取るべき実務対応

中小建設事業者は、大きく分けて「社内体制・規定の見直し」「契約・見積もり・労務費の管理強化」「発注者・下請事業者との関係整理」「ICT活用や書類整備のポイント」の4点の実務対応を求められます。

下記チェックリストを確認して、必要な実務対応を確認しましょう。

| カテゴリ | 対応項目 | 具体的対応内容 | チェック欄 |

|---|---|---|---|

| 社内体制・規定の見直し | 賃金規定・評価制度の見直し | 標準労務費の勧告内容を踏まえ、技能・経験に応じた賃金体系を整備し、評価制度を明文化する。 | □ |

| 見積書作成ルールの明確化 | 材料費・労務費・経費の内訳を明記した見積書作成ルールを社内で定め、著しく低い見積もりを防止する。 | □ | |

| 契約書ひな形の見直し | 改正法に基づき、請負代金変更方法や工期に関する記載を追加した契約書のひな形を整備する。 | □ | |

| 契約・見積もり・労務費の管理強化 | 適正な労務費の見積もり | 中央建設業審議会の基準を参考に、適正な労務費を反映した見積もりを作成する体制を構築する。 | □ |

| 資材高騰リスクの事前通知 | 資材高騰の可能性がある場合、契約前に注文者へ通知し、記録を保存する体制を整備する。 | □ | |

| 原価割れ契約の回避 | 工事原価を正確に把握し、原価割れ契約を防止するための社内チェック体制を構築する。 | □ | |

| 発注者・下請事業者との関係整理 | 対等な立場の価格交渉 | 発注者・下請間で対等な立場で価格交渉を行い、適正な請負代金で契約する姿勢を徹底する。 | □ |

| 変更協議への誠実な対応 | 資材高騰等の変更協議に対して、誠実に応じる体制と記録管理を整備する。 | □ | |

| 下請事業者への指導・支援 | ICT活用を推進するため、下請事業者への技術支援・教育体制を整備する。 | □ | |

| ICT活用や書類整備のポイント | ICT導入計画の策定 | 現場管理の効率化を目的に、ICT導入計画を策定し、補助金制度の活用も検討する。 | □ |

| 現場技術者の兼務体制整備 | 遠隔確認体制を整備し、監理技術者等の兼務要件緩和に対応できる体制を構築する。 | □ | |

| 書類の電子化推進 | 請負契約書や施工体制台帳などの電子化を進め、事務効率化と法令順守を両立する。 | □ |

ICT活用のおすすめ解決策

施工管理アプリ「KANNA」

施工管理アプリ「KANNA」は、写真・図面・報告書などをクラウドで一元管理し、業務効率化と情報共有を支援します。技術者の柔軟な配置や電子帳簿にも対応し、改正法に沿った現場運営も実現可能です。導入後は専任担当者による活用支援やカスタマイズ対応もあり、中小企業でも安心してDXを推進できます。

まかせてIT 建設業ソリューション

建設業法改正にも対応できる建設事業者の業務効率化に必要なサービスをIT機器の選定から導入、運用、保守までをトータルで提供することで、労働生産性の向上と現場作業員が安全に働くことのできる環境作りを支援します。防犯対策やセキュリティ対策のソリューションもご提案可能です。

まとめ

以上の改正内容やポイントを踏まえ、建設業界の将来を見据えた対応の重要性を再確認しておきましょう。

今回の建設業法等改正は、労働者の処遇改善と働き方改革、生産性向上による業界の活性化を強く促し、公共工事の入札や契約手続きをより公正に進める内容が盛り込まれています。新たなルールは一見すると負担に思われがちですが、適切に取り組むことで企業の信頼性が高まり、社会からの評価も上がるでしょう。これらの改正が現場へ反映されることで、より持続的な建設業界と安心・安全な建設現場の実現が期待されています。法改正内容を理解して万全な準備を整え、事業の持続可能な運営を目指しましょう。

今すぐ読みたいおすすめ情報

会社の処方箋についてのご相談・見積・お問い合わせ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社