住民税特別徴収税額通知書の電子化に向けてやるべきこととは?

2025年7月8日

住民税の特別徴収税額通知書を電子データで配付することが、2024年6月から可能になりました。

各自治体から届く通知書の仕分けや従業員への配付、給与システムのマスタ更新作業の業務担当者にとって、業務改善の可能性を感じる改正といえます。しかし、この仕組みの大きなポイントは、「システム化すれば対応できる」ものではないということです。

本コラムでは、住民税の特別徴収税額通知書の電子化に対応するために、あらかじめ準備しておくべき内容についてご紹介します。

住民税特別徴収税額通知書とは

「住民税特別徴収税額通知書」(以下「税額通知」)は、住民税の金額が確定したことを、市区町村が知らせるために送付する通知書です。住民税は、前年の所得をもとに税額が算出されます。

企業に雇用されている給与所得者については、住民税が給与から差し引かれる「特別徴収」の仕組みにより、企業が従業員に代わって各市区町村へ納付することになっています。このため、住民税の税額を通知する書類は「特別徴収税額通知書」または「特別徴収税額決定通知書」と呼ばれています。一方で、個人で直接納付する場合は「普通徴収」となり、送付される通知書は「住民税納税通知書」や「住民税額決定通知書」といった名称になります。税額通知の様式は、発行元である各市区町村によって異なりますが、いずれの様式にも住民税の税額を算出する根拠となる情報が記載されています。

電子データで受取可能になった特別徴収税額通知

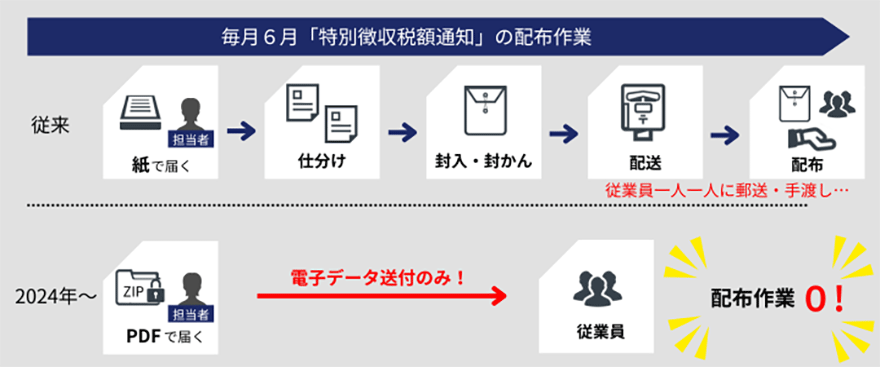

住民税は、毎年6月頃に決定され、税額通知が発行されます。決定された住民税は、毎年6月から翌年の5月までの12か月間、毎月の給与から差し引かれます。給与システムを利用している場合、6月分の給与処理を始める前に、従業員の6月分と7月分以降の住民税額を更新する必要があります。また、納税義務者用の税額通知を仕分け・封入して従業員に配付します。

税額通知は、従業員がその年の1月1日時点で住んでいる市区町村から書面で届きます。そのため、届く時期がバラバラになり、給与システムへの反映も1件ずつ手作業で入力・修正する必要があります。しかし、2024年からは希望すれば紙ではなく電子データで受け取ることが可能になりました。電子データで税額通知を受け取れるようになると、そのデータを従業員にそのまま送信するだけで配付が完了するため、仕分けや配付にかかる手間や時間を大幅に削減できるという大きなメリットがあります。

出典:OBC360を元に作成

ただし、税額通知を電子データで受け取る場合は、毎年1月末が期限の給与支払報告書※を地方税ポータルシステム「eLTAX」で電子申告し、特別徴収税額通知の受け取り方法を「電子データ」に指定する必要があります。給与支払報告書を紙(または光ディスク等)で提出している場合は、税額通知の電子配付を選択することができません。毎年1月の申告までに、税額通知の受け取り方法を検討しましょう。

-

※

納税義務者用の電子データ受け取りを希望する場合は、給与支払報告書に「受給者番号」の入力も必要。

また、税額通知の受け取り方法は、「特別徴収義務者用(自社用)」と「納税義務者用(従業員用)」の2種類で、「電子データ」または「紙の書面」で受け取る方法を選択できます。「電子データ」の受け取りを選択すると、書面の送付は行われません。受け取り方法は、次の4つの組み合わせの中から選ぶことになります。(従業員用は全社一律での選択になります。)

| 特別徴収義務者用(自社用) | 納税義務者用(従業員用) | |

|---|---|---|

| 1 | 電子データ | 電子データ |

| 2 | 電子データ | 書面 |

| 3 | 書面 | 電子データ |

| 4 | 書面 | 書面 |

出典:OBC360を元に作成

以前は税額通知の副本を電子データで受け取っていましたが、税額通知を電子で受け取れるようになったため、副本の電子配付は終了しました。そのため、これまで副本の電子データを社内システムに取り込んで納税処理をしてきた企業が従来通りの業務を行う場合は、1または2を選択する必要があります。なお、原則として、年度の途中で受け取り方法の指定を変更することができません。ただし、初回決定通知送付時までに、「特別徴収税額通知受取方法等変更届出書」を提出すれば通知先メールアドレスの変更を含む受け取り方法の変更はできます。

電子配布する前の3つの準備

税額通知を電子データで配付する場合でも、「通知データを従業員に送ればそれで完了」というわけではありません。電子配付を行うと決めたら、市区町村から税額通知が届く前に、次の3つの準備をしっかり整えておきましょう。

ダウンロード方法の効率化

税額通知データは、業務担当者がダウンロードします。各市区町村から順次アップロードされる税額通知データは、「処分通知等一覧」画面からダウンロードして受け取ります。ただし、必要なデータを一覧の中から手動で探す必要があるので、ある程度の作業時間がかかることを事前に想定しておきましょう。効率的にダウンロードの作業をする場合は、給与支払報告書を電子申告できるシステムを活用することで、eLTAXを開くことなく税額通知データを1クリックで簡単にダウンロードできます。また市場には、直接eLTAXから税額通知データを取り込める給与システムもあります。このようなシステムを活用すれば、データのダウンロードに手間がかからず、その後の作業もスムーズに進められるようになります。

自動配信のための環境を整える

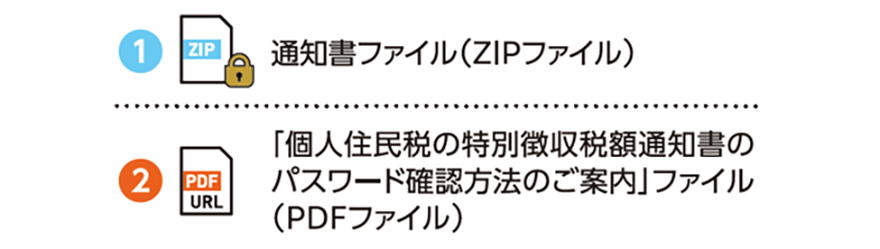

従業員に配付する税額通知ファイルは、次の二つになります。

出典:eLTAX地方税ポータルシステム

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化にかかる特別徴収義務者向け特設ページ

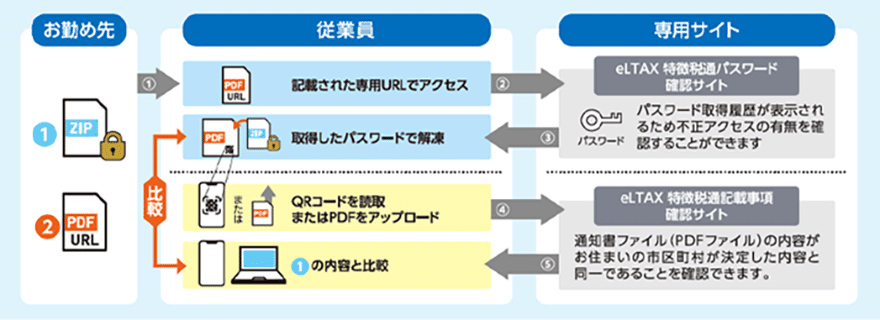

企業には、各市区町村から全従業員分の1および2のデータが届きますが、どの従業員のものかを特定するには、受給者番号と照合する必要があります。しかし、業務担当者がデータを確認して手動で配信するのは手間がかかるうえ、ファイルの誤送信といったリスクもあり、現実的ではありません。そのため、全従業員の税額通知データを自動で判別し、適切に配布する環境を整えることが求められます。税額通知データをダウンロードする際に自動判定することで、配付作業が簡単になります。電子化を検討する際は、受け取った税額通知データと従業員情報を自動で紐づけできる機能があるシステムを選ぶことが望ましいです。また、1と2のファイルを、従業員ごとに自動で添付・配信できる機能も必要になります。

ファイル解凍に関する従業員支援体制の整備

税額通知のデータは、セキュリティの観点から、すぐに開ける状態では届きません。上記1のデータは、暗号化されたZIPファイルとして送られてくるため、解凍しないと中身を確認することができません。また、このZIPファイルを開くには、2に記載されているURLにアクセスしてパスワードを取得し、専用の解凍ソフトを使って解凍する必要があります。そして、この一連の作業は、従業員本人が実施します。

出典:eLTAX地方税ポータルシステム

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化にかかる特別徴収義務者向け特設ページ

データの解凍作業は、従業員にとって分かりづらいため、問い合わせに対応するためのサポート体制を整えておくとよいでしょう。

例えば、MacやiPhone(iOS 13以降)にはZIPファイルの解凍機能が標準で備わっていますが、WindowsやAndroidでは別途解凍ソフトが必要になることがあります。ただし、デバイスによってはインストールできない場合や、有料ソフトが必要な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。インストールする解凍ソフトは、地方税共同機構(LTA)が「動作確認済み」と公表しているソフトがおすすめです。

また、従業員の私用スマートフォンに解凍アプリをインストールしてもらう場合は、必要なアプリ名や対応バージョンについて、事前に周知しておきましょう。もし「個人のスマートフォンにアプリを入れたくない」という従業員がいる場合は、本人の同意を得たうえで、業務担当者が代わりに解凍作業を行い、印刷して配付する対応も可能です。また、解凍ソフトの入手方法や使い方については、マニュアルを作成し、事前に配付・周知しておくとよいでしょう。税額通知データが届いた際に従業員が戸惑わないよう、マニュアルは紙・PDFなど、複数の方法で確認できるようにしておくことをおすすめします。

まとめ

住民税特別徴収税額通知書の電子配付は、業務の効率化に貢献します。その一方で、スムーズな運用には事前の準備が必要です。データのダウンロード方法の見直しや、自動配信の仕組みづくり、従業員がファイルを問題なく解凍できるようなサポート体制の整備など、実務に即した対応が求められます。電子化のメリットを最大限に活かすためにも、これらのポイントを踏まえたうえで、早めの準備と社内での周知を進めていくことが、今後の運用を安定させる鍵となるでしょう。

実務に即した電子申告システムの紹介

税額通知の電子化には、まず給与支払報告書の提出を電子申告にする必要

があります。OBCの法定調書奉行クラウドを活用すると、住民税の電子

データ受け取りも、年末調整の電子申告も、どちらも対応し、年間行事のよ

うに発生する業務集中による工数上昇を劇的に下げ、残業が当たり前ではない

業務スタイルを作ることができます。

まだ年調の電子申告していない場合は、これを機に、次回の給与支払報告書

から電子申告に切り替え、税額通知の電子配付までシステム環境をまとめて

整備してはいかがでしょうか。お気軽にご相談ください。

今すぐ読みたいおすすめ情報

会社の処方箋についてのご相談・見積・お問い合わせ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社