65歳までの雇用確保措置の完全義務化が2025年4月より開始

2025年1月30日

2025年4月より、すべての希望者に対する65歳までの雇用確保が義務化されます。この法改正に伴い、各企業は従業員の雇用継続に向けた対策を進めなければなりません。本コラムでは、65歳までの雇用確保義務化の概要や今から人事部などの担当部署が進めておきたい事前準備などについて解説します。

65歳までの雇用確保義務化とは

高年齢者雇用安定法の改正により、2025年4月以降、すべての企業に65歳までの雇用確保が義務付けられます。この法改正は、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するために、働く意欲のある高年齢者がその能力を十分に発揮できる環境を整備することを目的としています。

現在、定年年齢を65歳未満としているすべての企業に対して、以下の1~3のいずれかの雇用確保措置を講じることが義務付けられています。

-

定年制の廃止

-

65歳までの定年引き上げ

-

希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

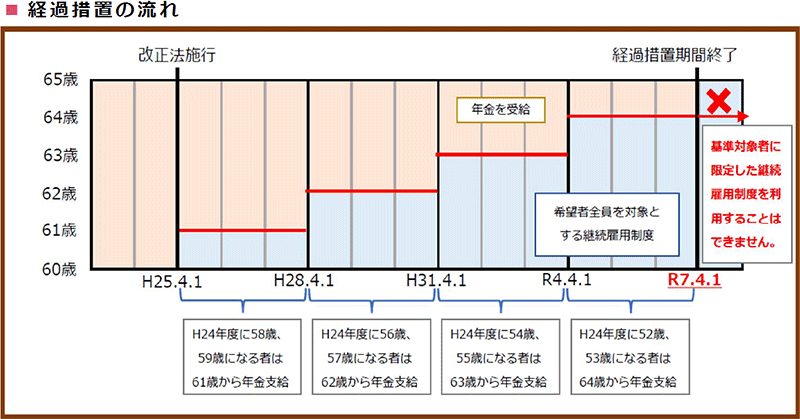

2025年3月31日までは、「継続雇用制度」における経過措置という仕組みが適用されます。これは企業が労使協定を締結することで、定年後に雇用を継続する労働者を限定する基準を設けることができる仕組みのことです。具体的には、企業は労使協定を通じて、一定の条件を満たす労働者のみを継続雇用の対象とすることができました。

しかし、この経過措置は2025年3月31日をもって終了するため、2025年4月1日以降は、企業は希望する全ての労働者に対して65歳までの継続雇用を提供する必要があります。

これまでは、「対象者を限定したままでもよい」という経過措置でしたが、2025年4月1日以降は、企業は希望者全員に65歳まで雇用機会を確保しなければならないというのが、今回の改正です。なお、「定年=65歳」が義務づけられたのではありません。また、「希望者に対する措置」であり、必ず60歳~65歳までの社員全員を雇用する義務はありません。

この改正に先駆け、2021年に施行された改正で「70歳までの就業機会の確保」などが努力義務になっており、これからも引き続き70歳までの定年延長、定年制の廃止などの実施に努める必要もあります。

なお、定年制度の変更が生じる企業におかれましては、就業規則の見直しや所轄監督署への申出書の提出が必要になりますためご留意ください。

担当部署が進めておきたい事前準備

雇用確保が義務化されることに伴い、企業はいくつか規則や体制の見直しを行う必要があります。人事部などの担当部署が準備を進めておきたい事前準備を下記よりみていきましょう。

-

就業規則の見直し

-

賃金の見直し

-

人材配置・支援体制の見直し

-

継続雇用の意思確認および処遇改善

就業規則の見直し

就業規則には、退職に関する決まりを明記することが義務付けられています。これは、従業員が退職する際の手続きや条件を明確にすることにおいて重要なためです。

高年齢者雇用安定法に基づき、企業は定年後も希望する従業員を引き続き雇用する制度を設ける必要があるため、2025年4月1日からは、「希望する全ての従業員を対象」とすると改定し、変更内容を就業規則に明記しましょう。

特に就業規則では、基準の対象年齢を定めることになっているため、漏れなく改定するよう注意しましょう。

賃金の見直し

雇用継続後や定年延長後の従業員には、給与額の面でも条件を見直す必要があります。

定年後の再雇用時に、賃金が大幅に減少しないようにすることが重要です。特に、60歳時点の賃金の75%未満に低下しないように設定することで、高年齢雇用継続給付の対象外となることを防ぎます。「高年齢雇用継続給付」とは、高年齢者が働き続けるインセンティブを提供し、収入の減少を補塡(ほてん)することを目的とした制度ですが、収入が大幅に減少する場合、給付金だけでは生活費を補うのが難しいとされています。就業へのモチベーションが低下する可能性があるため、業務貢献度やスキルを適切に評価し、それに基づいて賃金を決定する評価制度の導入も重要となってきます。

-

※

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以上65歳未満の従業員に支給される給付金です。

詳しくはこちらを参照ください。

人材配置・支援体制の見直し

人材配置や支援体制を見直す労働環境の整備も必要です。

例えば、

- 役職定年を廃止し、能力や意欲に応じた役職の登用

- フレックスタイムやリモートワークなど、柔軟な勤務体系の導入

- 高年齢者が持つ知識や経験を最大限に活用した適材適所の配置

- 自己成長を続けられるような研修やキャリア支援制度

など、60歳以上の従業員がストレスなく、いきいきと働ける体制が整えられている見直すことが大切です。

厚生労働省が発表している「高齢者の活躍に取り組む企業の事例(PDF形式:651KB)」も参考までにご覧ください。

継続雇用の意思確認及び処遇改善

定年を間近に控えた従業員に継続雇用制度の内容、継続雇用後の処遇などの説明を行い、本人の意思を確認する必要があります。これは面談やアンケートを通じて行うことが一般的です。

その際は、「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」をめぐる法改正(同一労働同一賃金)にも配慮しなければなりません。正社員と非正規雇用労働者との間で不合理な待遇差をなくすことを目的とした法改正のことですが、高年齢者雇用が進む現在は、パートタイマーや非常勤社員・派遣労働者・有期雇用労働者にも高年齢者が増えてきています。同一企業内で同じ仕事をしている場合、どのような雇用形態であるかに関わらず、その他の従業員との間に不公平感が生じないように留意しなければなりません。

まとめ

少子高齢化が進む今日の日本社会において、高年齢労働者が知識や経験を生かして継続的に活躍できる職場環境を整えることは、労働者と企業の双方にとって重要視されています。

人材確保が困難な状況で「会社のことを深く理解する」労働者を確保できる、豊富な知識経験を持つ高年齢者に若手育成やメンターなどの新しい役割を持たせることで生産性の維持・向上が図れる、いずれ高齢者になる若手・中堅従業員のモチベーションが向上できることなどです。

今般の雇用確保措置の完全義務化を機に、高年齢労働者の働きやすい制度導入や施設整備についても考えてみてはいかがでしょうか。

参考文献

アクタス社会保険労務士法人 メルマガVol. 666

「2025年4月 65歳までの雇用確保措置の完全義務化」

アクタス社会保険労務士法人

スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。

アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

おすすめソリューション

キヤノンシステムアンドサポート株式会社では、従業員の雇用継続を支援するため、総務・人事・労務のあらゆる業務において最適な運用を実現する「奉行クラウド HR DX Suite」を提供しています。

「奉行クラウド HR DX Suite」に内包されている機能を活用することで、さまざまな手続きや作業を効率的に進めることができます。

- 継続雇用希望者への確認業務

-

高年齢者を継続雇用する場合は、まず定年を迎える従業員に継続雇用制度について説明し、「再雇用希望申出書」などの方法で本人の意思を確認することから始めます。「再雇用希望申出書」に特定の様式はありませんが、働き方の希望をある程度書面で確認しておけば、後々の面談で雇用条件を提示する際にも役立てられます。

奉行Edge 労務管理電子化クラウドなら、独自にアンケートフォームを作成して従業員の希望確認をすることができます。アンケートの回答は電子的に管理されるため、「再雇用希望申出書」同様、有効な意思確認の書類として取り扱えます。 - 再雇用者の人事情報の更新業務

-

再雇用となった場合、再契約の労働条件など従業員情報を更新する必要もあります。総務人事奉行クラウドなら、再雇用前と再雇用後の従業員情報を1人のデータとしてまとめて管理できます。例えば、再雇用後に変更となる労働条件や給与に関する情報、標準報酬月額などを入力すれば、再雇用前の情報は履歴として残されます。このようなシステムを活用すれば、再雇用情報への移管も簡単に行えるでしょう。

- 再雇用者の給与支払い

-

再雇用者が社会保険に加入する場合、その手続きや保険料の負担についても確認が必要です。給与奉行クラウドなら、再雇用前の標準報酬月額と資格喪失年月日から正しいタイミングで社会保険料が改定されるため、再雇用後の給与支払いにおいても安心です。

その他、年末調整申告書クラウド・給与明細電子化クラウド・マイナンバークラウドが内包されています。効率化できる業務は効率化し、従業員が長く、存分に能力を発揮できる職場環境づくりに時間を充てていきましょう!

まずはお気軽にご相談ください。

今すぐ読みたいおすすめ情報

会社の処方箋についてのご相談・見積・お問い合わせ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社