いい人才が育つ会社がおこなっている、3つの教育株式会社職場風土づくり

2025年4月14日

Q.「御社には、この先の事業展開に必要な人才は足りていますか?」

突然の質問を失礼いたしました。実はこうした問いに対して、“弊社は大丈夫!!”と満点回答できる企業は少なくなっています。その理由として労働市場が供給縮減(労働の供給が需要を下回る状況)へと大きく転換していることがあげられます。本コラムでは、この10年私が、幾つかの企業のワークエンゲージメントの高い社員(生産性の高い行動を自ら選択する社員)を育成するプロジェクトにかかわった実例から、いま必要とされる教育についての考え方と取り組みについてお伝えします。

労働市場が供給縮減することの問題

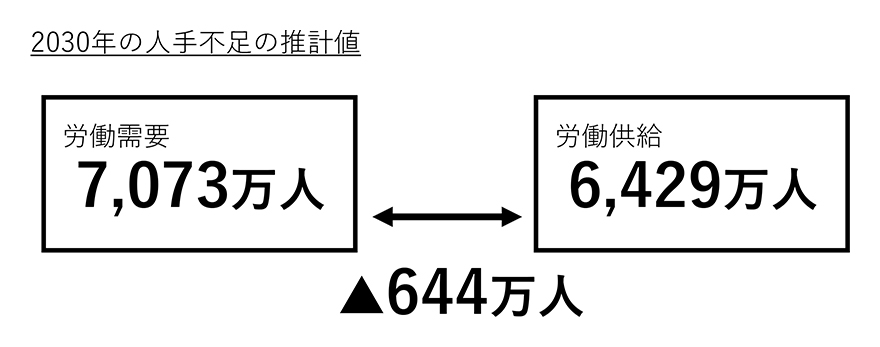

このところ人手不足倒産が増えていることや、大幅な賃金改定、過当とも思えるような新入社員の初任給引き上げに着手する企業の取り組みを目耳にする機会が増えています。それらは労働市場の供給縮減を理由としています。パーソル総合研究所と中央大学がまとめた報告※図1によると2030年には労働需要に対して644万人が不足することが判っています。このままでは、開店休業とはいかないまでも「人才不足」を理由に必要な事業戦略を遂行できなくなることも考えられます。

「では、どうしたら良いのでしょうか?」

早速、対策として欠かせない人才育成について確認を進めて参りましょう。

図1

なぜ人才育成なのか

労働市場の供給縮減が進んでも「IoTやDXによる業務改善や、ICTやAIの活用をすれば問題なく事業価値を持続的に向上できるのではないか?」という意見がありますが、どうでしょう。確かにそれも好手だと思います。ただ、東京商工会議所が2023年に700社を超える会員企業に行ったアンケート結果では、3社に1社が「自社内に新たな取り組みを主導する人材が不足している」と答えています。

かつて、事務業務が手書処理からPC処理へと変わったような転換が近い将来起こりえるでしょう。ただ、やはりその成否を分けるのは、「社内に人才がいるかどうか」ではないでしょうか。これまではエージェントを通じて、新たな取り組みを主導する人材を採用することが一般的でした。しかし、今求められているのは、優れた人才が育つ体制を整えることです。

皆さんは、クワイエット・クイッティングを選択する人が増えていることをご存じですか。それは「成果や成長、給与などを無理に追い求めず、静かに最低限のことのみ遂行する働き方を選択する人」のことです。その要因は、組織の中で長らく“成長のきっかけを掴み損ねたこと”だとされています。こうした現象は、早期に、人が育つ取り組みを始める必要性を示唆しているのではないでしょか。

実際に人才の育成に取り組んだ企業では、不本意な離職者が減った、プロジェクトを発足したら進んで名乗り出る社員が増えた、リファーラルによる採用(一般的な公募による採用ではなく、社員や知人から関係者の推薦を受け採用をする方法)が可能になった、そしてやりがいが高まったなど“自社の将来が明るくなった=事業価値が向上した”事例がいくつもあります。

人才の育成のため、最初に取り組むこと

人才の育成にはまず、“自社において理想とする人才とは何か?”という「人才」に対する考え方を社内で共有することが必要です。(時々、「既にやっています」という企業でも、プロジェクトを通じてヒアリングを進めると役員同士でさえ、真逆の考えを口にされる場面に遭遇します。大切なのは“掲げる”ではなく“共有すること”です。)例えば、「あるとき会社が理想とする状態になったとすると、導いたのはどんな人才なのか?」などの問いを基に、経営層や管理職、監督職や一般社員も含む全員で話し合うとから始まります。その結果、社長・役員・部長・課長・主任など全ての社員が「人才とは?」と問われた時に、言葉選びは違っても同じ意味のことを話せるようになります。ゴールは、共通の目標の設定です。

育成はあくまで手段です。目標が決められていなければ、その手段としての効果は限定的となります。育成方法として代表的なものに研修がありますが、「研修の限界」という言葉をお聞きになったことはありませんか。それは「研修での学びが実務に反映されない」「研修に対するやらされ感が強い」「各部から研修の運営に協力が得られない」といったものです。これは目標が設定されないまま手段が実行される「手段の目的化」が引き起こす弊害です。

例えば、次のQ.なぜ新入社員研修を実施するのですか?の問いに対する、担当者A・Bどちらの対応が「手段の目的化」に陥っているかを考えてみてください。

A:新入社員研修は、新入社員が入社するから行う。

B:新入社員研修は、新入社員が「人才に向けて重要な最初の1年を過すために必要な態度やスキル

を学ぶ」ために行う。

そうです。「手段の目的化」に陥っているのはAの担当者です。これでは、どんなに良い研修を企画してもその効果には限界があります。一方で、目標を定めて取り組むことで、さまざまな施策が共鳴し合い“いい人才”が育つ企業文化が醸成されて行きます。

いい人才が育つ会社がおこなっている、3つの教育

「最近、配属される新人社員や中途採用の社員はぜんぜん仕事ができない。もう少し現場のことを考えていい人を採用して欲しい」

皆さんは、こんな恨み節に近いセリフを聞いたことがありませんか。募集-選考-採用のサイクルが回せた頃は、“仕事ができるいい人”を採用することが主流でしたが、お伝えしたように労働供給が縮減している現在、そうしたモデルはオワコン化しています。また、組織心理学においては「環境と個人の相互作用=“いい人才がいい仕事をするのではなく、いい環境がいい仕事を生み、いい人才が育つ”」という考え方があります。

覇気がなくコミュニケーションが停滞した会社に、明るく元気で活発なコミュニケーションを取れる人が採用されたとしても、早晩、覇気がなくなることは明らかです。組織おいて一人であげられる成果はとても限定的だからです。大切なのは環境づくりを行うことです。ここからは、いい人才が育っている会社が共通して取り組んでいる3つの教育についてお伝えします。

いい人才が育つための3つの教育

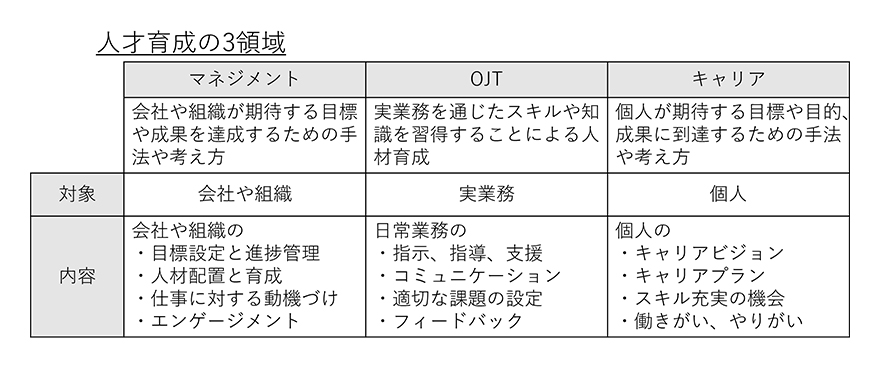

私が、10年以上、企業や公的機関とともに組織開発や毎年120を超える研修を開催してきたことでわかったのは、いい人才が育っている会社では、決まって「マネジメント、キャリア、OJT」の3領域※図2が重なることを意識した育成の制度設計がされているということです。まずは、3領域についてご確認下さい。

図2

-

※

OJT:(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)とは、実際の業務を通して当該業務に必要なスキルや知識を習得させる育成手法

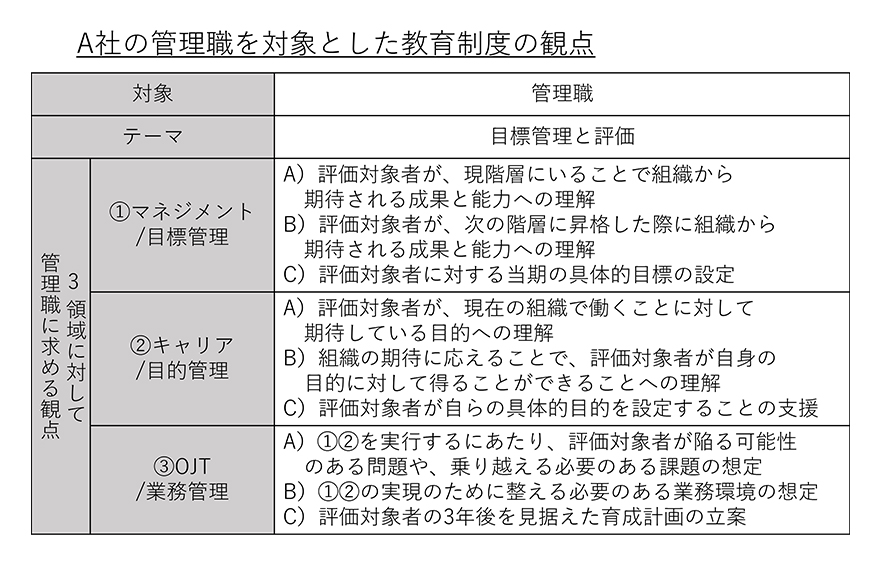

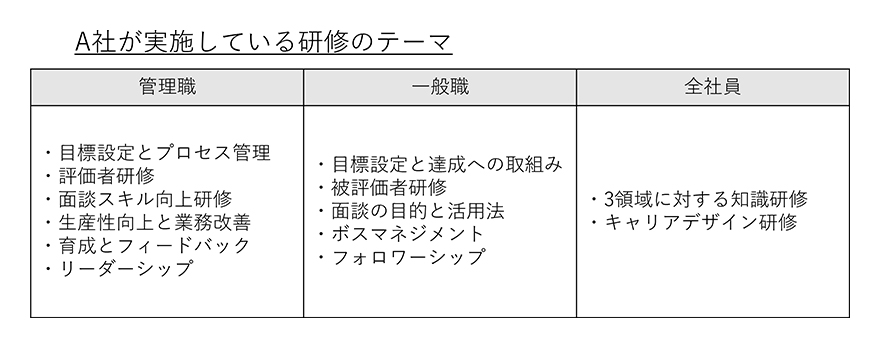

ここで、実際の取り組みとして、A社の管理職を対象とした教育制度を紹介しますのでご確認下さい。

図3

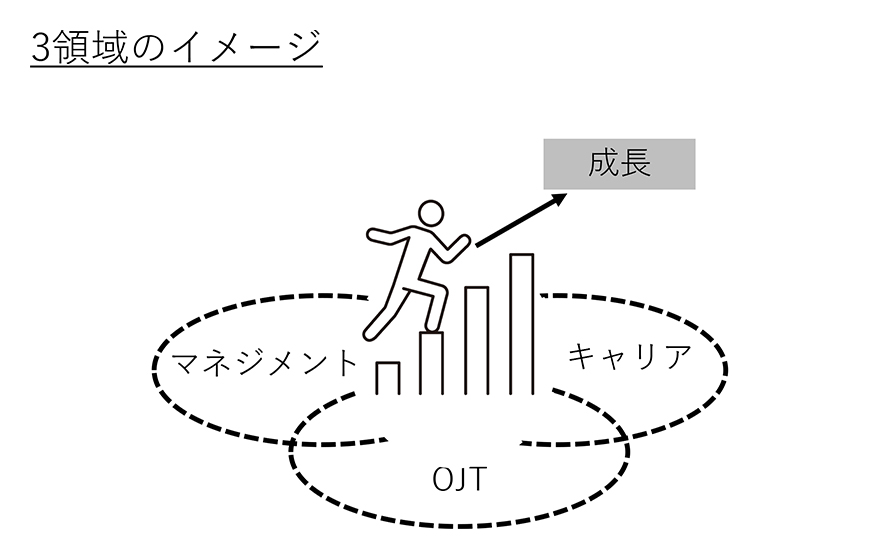

如何でしたか、事例からは「マネジメント、キャリア、OJT」の3つがそれぞれ評価対象者の周囲※図4で、「組織の目標×個人の目的×業務の遂行」と相互に影響し合い機能していることが確認できたのではないでしょうか。“それぞれを重ねることで、点と点がつながりやがて面となります。そしてそれは文化へと向かいます。”もう一つ、実効性を向上させるためにA社が実施している研修※図5についても紹介します。

図4

図5

また、この企業では図5の他にも、3領域に生じる問題に対して、集めた社内の意見を基にワンテーマ研修(テーマを「このあとの実務に活かせる1つ」に絞り、45分で実施する研修)を月1本、実施しています。

まとめ

人的資本経営や自律型人材、そのためのエンゲージメント向上やピープルマネジメントの重要性など、労働市場の供給縮減により「人」を中心、それも「人才」を中心とした組織づくりの必要性が高まっています。それも、単に言葉を並べるだけではなく、人事戦略に落とし込んだうえで実践することが求められています。この先「人才がいない」ことを理由に事業活動の減退を強いられることが無いよう、本コラムが取り組みのきっかけとなれば幸いです。

著者プロフィール

株式会社職場風土づくり

代表取締役 中村英泰

プロフィール

株式会社職場風土づくり代表。ライフシフト大学特任講師。1976年生まれ。人材サービス会社に勤務したのち、「働くことを通じて役に立っていることが実感できる職場風土づくり」を支援するために起業し、法人設立。人才育成の観点立った研修や講演には定評がある。講演や研修はお気軽にご相談ください。著書「社員がやる気を無く瞬間 ~間違いだらけの職場風土づくり」

今すぐ読みたいおすすめ情報

会社の処方箋についてのご相談・見積・お問い合わせ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社