社内外コミュニケーション

働き方改革が進むにつれテレワークを導入する企業が増えてきました。

テレワークは生産性の向上が期待できる一方で、導入への不安要素も多いようです。

仕組みと課題を理解し、効果的なテレワークを導入しましょう。

概要

テレワークと在宅勤務の違いとは

「テレワーク」とう言葉を耳にします。これに似た言葉として「在宅勤務」や「リモートワーク」といったものがあります。

これらはほぼ同じような意味で使われていますが、正確には、テレワークは「離れた場所(tele)で働く(work)」という意味の造語で、在宅勤務はその中に含まれます。(リモートワークはテレワークと同意語として使われている)

テレワークには在宅勤務以外にも外出先でのモバイル勤務や通常とは異なるオフィスでのサテライトオフィス勤務があります。(厚生労働省)

これらの勤務スタイルはそれぞれメリットが異なります。

自社の環境にもっとも合うのはどのスタイルかを検討し、導入を進めていきましょう。

在宅勤務

文字通り、自宅での勤務です。

自宅を仕事場として業務を行うことで、通勤のわずらわしさがなくなり、時間を有効に使うことができます。

モバイル勤務

移動中の乗り物の中やカフェ、顧客先などで業務を行うスタイルです。

ちょっとした事務処理のためだけに帰社する必要がありません。

場所を選ばないため、営業職など外勤職には有効です。もちろん在宅での勤務も可能です。

サテライトオフィス勤務

在籍している事務所とは異なる事務所での勤務です。

自社の拠点を利用すれば高いセキュリティを保つことができます。近くの事務所に出社すればよいため、通勤の負荷も軽減できます。

テレワークを実現する

テレワークの導入では、インフラをどう構築していくかの検討が必要です。

ここがおろそかになると業務の質の低下を招いたり、セキュリティの低下につながります。

しっかりと要件を定義し、計画を立てていきましょう。

PCについて

PCは個人所有機の使用を認めるか否かがひとつのポイントになります。

■個人所有PCの利用を認める

- 会社の経費負担は少なくなる。

- 自分で使いやすい環境で業務ができる。

- 個人ごとにハード/ソフトウエア環境が異なるので業務効率にばらつきが生じる。

- 業務に必要なソフトウエアがない場合の対応の検討。(会社で購入したとしても、そのソフトのインストールを認めるか否か)

- (Webメール未対応の場合)会社メールの送受信をどうするか。

- セキュリティレベルが下がる。

■会社の用意したPCに限定する

- PCの環境やセキュリティを一定に保つことができる。

- テレワークの都度持ち帰ると紛失や破損が発生しやすくなる。

- 持ち運びできるPCがない場合は別途購入が必要になる。

- 追加のセキュリティ対策が必要な場合がある。

通信回線について

特に在宅勤務の場合、従業員が自宅に引いている回線の扱いを検討する必要があります。

■自宅の回線を利用する

- 会社の経費負担は少なくなる。

- 契約サービスによって通信速度が異なる。

- 回線の費用負担をどう考慮するか。

- セキュリティレベルが下がる。

■会社の用意したモバイル回線を利用する

- 品質を一定に保つことができる。

- 在宅勤務だけではなく、モバイル勤務にも利用できる。

- 経費が増加する。

データについて

業務に必要なデータをどう共有するかの検討も必要です。

データの漏えいを防ぐための追加施策が必要になることがあります。

紙の書類が多い業務では、それらを減らしていく工夫も必要です。

■必要に応じて持ち帰る

- 手軽に行える。

- 紙媒体やUSBメモリーなどでの持ち帰りは情報漏えいの危険性が高くなる。

- 持ち帰ったデータのほかに情報が必要になったときにすぐには対応できない。

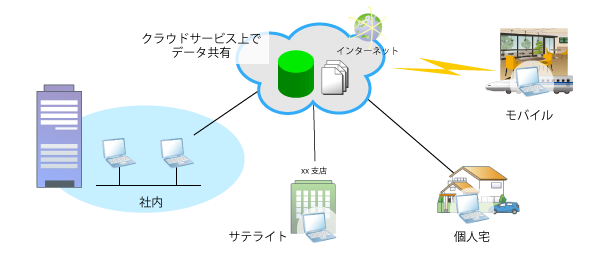

■クラウドサービスを利用する

- 一定のセキュリティを保つことができる。

- どこからでもアクセスし利用できる。

- サービスによってはスマートフォンやタブレット端末からも利用できる。

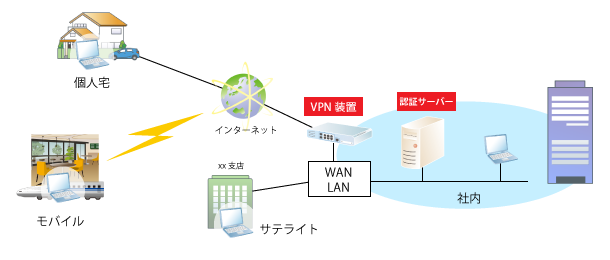

■自社ネットワークにログインする

- 社内と同等の環境が保てる。

- 高いセキュリティが保てる。

- VPN装置の導入など設備投資が必要になる。

テレワークインフラモデル

クラウドを利用

クラウドサービスを利用すれば簡単にデータ共有が可能です。

Microsoft TeamsのようなサービスではチャットやWeb会議などの機能も備えているため、すぐにでもテレワークを始めることができます。

自社ネットワークを利用

自社のネットワークを利用すれば、常に事務所で仕事を行うのと同じ環境が利用できます。

この場合はVPNや認証の仕組みの構築が必要になります。

勤怠管理の工夫

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、

-

使用者(会社側)が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

-

タイムカード、ICカード、PCの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

と定められています。

また、2019年4月施行の働き方改革関連法では「労働時間の客観的な把握の義務づけ」が規定さています。

テレワークでこれらのガイドラインに合わせるには、何らかのシステムの導入が効果的※です。

インターネット経由での打刻やPCのON/OFF時間のログを管理することで客観的な記録を残すことが可能です。

また、クラウドサービスを利用しての集計や分析に加え、給与システムとの連携を行えば人事担当者がテレワークを行う場合の業務効率も上昇します。

-

※

厚労省のガイドラインでは、やむを得ない場合に限り「従業員の自己申告制による始業・終業時刻の確認及び記録」も認められています。(例:Excelでの管理など)

この場合使用者は、労働者および管理者に対して十分な説明を行うことや申告労働時間が実際の労働時間と合致しているか実態調査を実施し補正をすることなど、5つの措置を講ずることが定められています。

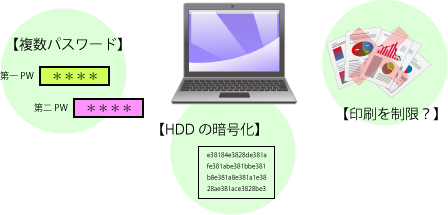

セキュリティで見落としがちなポイント

テレワークでは、セキュリティ対策が重要なポイントになります。

割と見落としがちなのが、印刷物の取り扱いです。実は情報漏えいの媒体として一番多いのは紙によるもので、4割近くを占めています。(日本ネットワークセキュリティ協会2017年調査)

そのため自宅で出力を許可するか否かによって、リスクが増減します。

また、漏えいの原因として、2割が紛失や置き忘れによるものです。(同調査)

そのためPCを持ち歩く場合はHDDの暗号化や複数パスワードなどでの対策が必要です。

テレワークでは事務所での仕事と同じことができる

テレワークというと、さまざまな制限を受けるため、事務所での仕事より生産性が落ちると思っていらっしゃる方も多いようですが、その認識は正しくありません。事務所での仕事と同等、またはそれ以上に生産性を上げるのがテレワークです。

また、介護をしながらの業務や地方での業務など多様なワークスタイルに対応することができます。

その一方で、テレワークならではのマイナス面や業種・職種によっては対応できないこともあります。

良い部分と悪い部分を理解し、事前に計画を立てることでより生産性の高いテレワークを実現することができます。