物流の2030年問題とは?2024年問題のその後や対応策のヒントについて解説

トラックドライバーに働き方改革関連法が適用された2024年4月以降、物流業界は2024年問題に直面しています。輸送能力の不足による物流の停滞が懸念されていましたが、その後どうなったのでしょうか。

試算によると、年を追うごとに輸送能力の不足はより顕著になり、将来的には2030年問題が発生することが予想されています。そこで本記事では、2024年問題のその後を振り返ったうえで、物流業界が直面する2030年問題や対応策のヒントについて解説します。

公開日:2025年4月23日

目次

-

物流業界の2024年問題の現状は?

- 物流業界の2024年問題とは?

- 物流業界の2024年問題による影響は?

- 物流業界の2024年問題はどうだったのか?

- 2024年問題の先にある物流業界の2030年問題とは?

-

より厳しさを増す物流業界の2030年問題の背景と課題

- ドライバー不足の逼迫

- ドライバーの過酷な労働環境

- 物流コストの増大

- 脱炭素による制約

- 荷物が運べなくなるリスク

-

物流業界の2030年問題への対策

- 労働環境の改善

- 物流のデジタル化

-

物流業界における請求書の電子化のメリット

- 経理担当者の業務負担を軽減

- 既存の基幹システムや帳票サーバーとの連携

- 運用体制に合わせた柔軟な管理

- まとめ

物流業界の2024年問題の現状は?

まずは、物流の2024年問題とは何か、2024年4月以降実際にどうなったのかについて振り返りましょう。

物流業界の2024年問題とは?

物流業界の2024年問題とは、トラックドライバーへの働き方改革関連法の適用に伴い、「モノが運べなくなる」ことへの懸念の総称です。トラックドライバーは労働時間が長い業務にも関わらず所得水準が低く、進む高齢化や若年層の定着率の低さから、その担い手不足が大きな課題となっています。

運送業界を魅力ある職場にするためにも、労働環境や労働時間の改善が急務です。そのためトラックドライバーの働き方改革が重要視され、2024年4月に以下のような時間外労働規制の見直しが適用されました。

- 年960時間の時間外労働の上限規制(改正労働基準法)

- 原則、年3,300時間とする拘束時間等の規制強化(改正改善基準告示)

しかしトラックドライバーの労働時間が短くなることで、特に長距離輸送の困難化などの影響が考えられます。そこで2024年問題を乗り越えるために、運送・倉庫等の物流事業者、荷主企業、一般消費者が協力しながら持続可能な物流環境を整備する機運が高まりました。

物流業界の2024年問題による影響は?

トラックドライバーが長時間労働に陥りがちな要因として、運転時間のほかに荷待ち時間や荷役作業などが挙げられます。「持続可能な物流の実現に向けた検討会」の中間とりまとめ(2023年2月)において、年間の拘束時間の規制が強化されるにも関わらず、具体的な対応がなければ、2024年度は輸送能力の14%程度(4億トン相当)が不足する可能性が指摘されています。

特に輸送能力が不足する可能性が懸念されたケースは、以下の通りです。

- 荷主企業の種別では「農産・水産品出荷団体」

- 輸送形態では「特積み」(不特定多数の荷主の貨物を1台の車両に積み合わせ、商品の集約拠点間を定期的な幹線輸送で行う方法)

- 地域別では「中国地方」「九州地方」「関東地方」

輸送能力の不足は物流の停滞を招くだけでなく、荷主企業にとっては物流コストの増加を、一般消費者にとってはコスト転嫁による物価上昇を意味します。長距離輸送の見直しによって、納期の延長や機会損失もありうるとして懸念が広がりました。

物流業界の2024年問題はどうだったのか?

2024年4月以降を振り返ると、実際には極端な輸送の低下や不足には至りませんでした。人手確保や定着強化のための値上げ要請に多く荷主企業が応え、適正な運賃設定が徐々に進んだほか、トラック配送事業者は輸送効率向上への取り組みを続けたためです。

物流コンサルティングを手掛けるNX総合研究所によると、2024年度の総輸送量は1.0%減と若干の落ち込みが見られました。モノやサービスの価格上昇が見込まれる中、実質可処分所得の伸び悩みもあって、2024年後半に個人消費が落ち込んだほか、設備投資の減速や、公共投資や住宅投資の不振が背景にあります。またJRコンテナ輸送は5年ぶりに小幅増になるなど、長距離輸送においては鉄道へシフトする動きもありました。

総輸送量の落ち込みやトラック配送事業者が対応を続けたことで、物流の停滞は発生しませんでしたが、今後は楽観視できません。物流の現場では歩合給から固定給にするなど、残業規制で減ったドライバーの給料補填が行われるケースもあります。特に人材不足に悩む地方では、補填による労務費の上昇や代替輸送手段の利便性の低さなどから、企業努力に限界を感じて長距離輸送から撤退する事業者が出ることも懸念されています。

2024年問題の先にある物流業界の2030年問題とは?

2024年問題に対応すべく、トラック運送事業者はさまざまな見直しや施策を実行する必要に迫られました。よく乗り切ったとはいえ、2024年問題の先には2030年問題が控えています。物流業界の2030年問題とは、労働人口の減少もあってドライバー不足がより逼迫することへの抜本的な対策や、国の脱炭素政策に則り物流の革新を進める必要性など、複合的な課題の総称です。

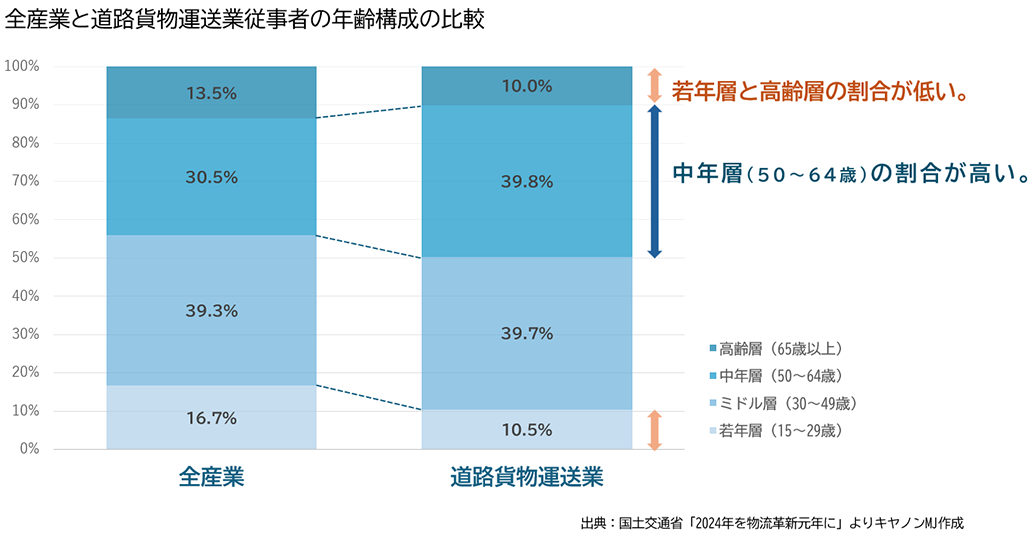

試算によると、2030年度には輸送能力の約34%(9億トン相当)が不足すると懸念されています。かねてよりトラックドライバーは、全産業平均より29歳までの若年層の割合が低いことが指摘されてきました。現時点で50歳から64歳までの中年層が約40%を占めている状況は、非常に危機的だといえるでしょう。

さらに、約10%を占める65歳以上の高齢層が引退する2030年には、トラックドライバーの人手不足が一層深刻化することが予想されます。そのため、官民を挙げて社会インフラである物流を維持・革新していくための動きが活発化しています。

より厳しさを増す物流業界の2030年問題の背景と課題

物流の2024年問題では、残業規制が輸送能力の不足を招くとされていました。しかし2030年問題においてはそもそもドライバーの担い手がいない可能性もあり、物流危機が懸念されています。加えて、物流業界は脱炭素への取り組みも行う必要があります。

事態を重く見た政府は商慣行の見直し、物流の効率化、荷主企業・消費者の行動変容を推進するなど、抜本的な改革を目指していますが、課題解決は容易ではありません。ここでは、物流業界の2030年問題の背景と課題について詳しく見ていきましょう。

ドライバー不足の逼迫

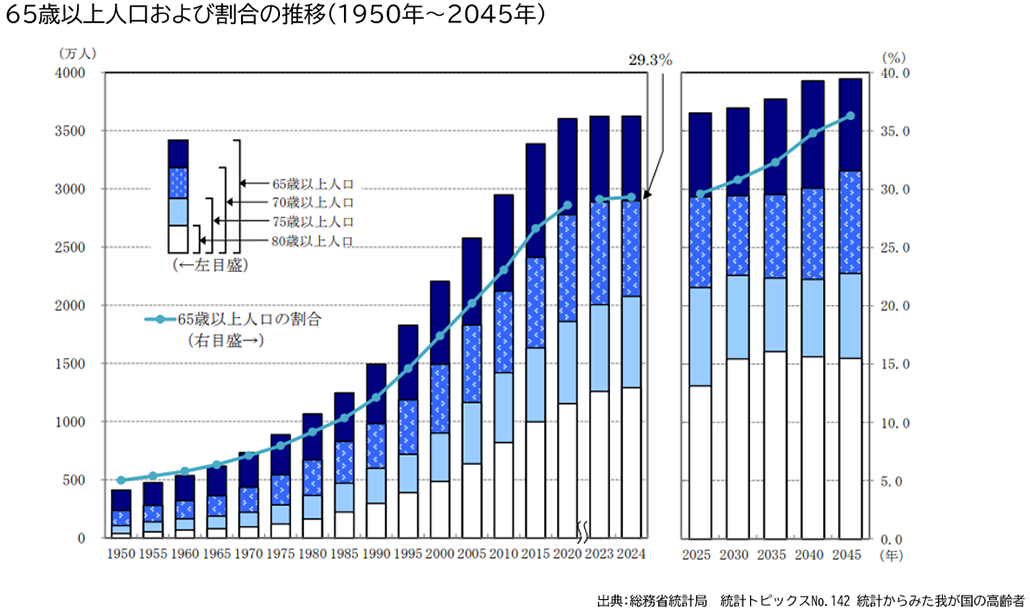

総務省の発表資料によると、2030年には65歳以上の高齢者が総人口に占める割合が、初めて30%を超えます。現状のままでは、高齢ドライバーが引退する2030年には、労働人口の減少も相まって新たな人材を補充できなくなることが考えられます。

中高年層の男性トラックドライバーに強く依存している状況を早急に変えなくてはなりませんが、若者は不規則な生活リズムや待遇の悪さなどを理由に、トラックドライバーという職種を敬遠しがちです。そこで全職業平均より約2割長い労働時間や、5%~15%低い賃金を改善する施策の実施が求められています。若年層のドライバーを確保し、定着を図るためにも、仕事の魅力づくりに業界をあげて取り組む必要があります。

ドライバーの過酷な労働環境

1990年にいわゆる物流2法の施行によって、物流業の規制緩和が実施されました。その結果、運送事業者の数が増え、競争激化による運賃の低下をもたらしました。この規制緩和により「荷主の立場が強い」状況が長年に渡り続いており、2024年4月以降も多くのドライバーたちは過酷な労働環境にさらされながら働いています。

たとえば、荷主からの連絡がない場合、建設現場に到着したからといって建材資材を降ろせないなど、数時間もの荷待ち時間が発生する場合もあります。荷主の節約のために高速道路を使わず輸送したり、休憩時間を削ってでもスピーディに届けたりする努力をすることが当たり前とされてきました。

ジャスト・イン・タイム輸送を取り入れている荷主企業は、指定時間納入を求めてくることから、ドライバーの労働条件はさらに過酷になります。また着荷企業先で、契約にない商品棚への陳列作業をトラックドライバーが行うケースもあり、取引の適正化や従来の商慣習の是正が急がれています。

物流コストの増大

トラックドライバーの人材不足は、需給バランスが崩れる原因となっており、物流コスト上昇の一因とされています。加えて、近年では世界情勢の不安定化や地域紛争が激しさを増しており、燃料費や車両価格も上昇する傾向にあります。

世界情勢の不安定化と2024年問題を控え、BtoCの宅配便のサービス価格は、2023年以降、段階的に値上げが実施されました。BtoBにおいても輸送、倉庫及び梱包、3PL(物流業務委託事業)などのサービス価格が2022年後半以降、上昇しています。さらに2024年10月1日からは郵便料金も値上げとなりました。

トラックドライバーの賃金水準を上げるために商慣行の見直しも行われており、運送事業者が適正運賃を収受し、荷主企業や最終消費者にコスト負担を転嫁する動きがあることから、さらなる物流コストの増大が懸念されています。

脱炭素による制約

国内の物流業界は、ドライバーの人手不足だけでなく、荷主企業の脱炭素ニーズへ対応する必要に迫られています。菅元総理が2020年10月に「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言したことに伴い、経済産業省が中心となり、電動車の普及促進やドローン物流の実用化を掲げるグリーン成長戦略を策定しました。

そこで、全日本トラック協会では「トラック運送業界全体の2030年のCO2排出原単位を2005年度比で31%削減する」というメイン目標を設定しています。2030年には電動車の保有台数を10%とするほか、事業者が自社の車両のCO2排出総量などを把握するサブ目標も定められています。

物流業界は人材不足への対応のみならず、排出削減の取組など物流高度化へのニーズの高まりにも対応しながら持続的な成長を目指すという難しい舵取りを迫られています。

荷物が運べなくなるリスク

野村総合研究所が実施した2024年問題を加味したシナリオ予測によれば、2030年には需給ギャップがさらに広がります。特に地方において、従来のようなサービスレベルで「モノを運べない」事態が現実味を帯びてきています。

現在の物流ネットワークを維持するために、輸送料金の割増はもちろん、運送頻度の低下も予想されています。人口密度の高い都市部での配送を優先すれば、人口密度が低い地域は運送効率が低いとみなされるリスクがあるでしょう。その結果、地方によっては本州にありながらも離島扱いとなるケースが生まれるなど、運送サービスの質の著しい低下が懸念されています。

物流業界の2030年問題への対策

2030年問題を控え、実際に、物流業界はどのような取り組みを行うべきでしょうか。ここでは労働環境の改善と物流のデジタル化の観点から、2030年問題への対策のヒントを紹介します。

労働環境の改善

まずは早急に労働環境の改善に取り組む必要があります。そのためにも荷主とトラック運送事業者の間で、トラックドライバーの労働環境の改善という問題意識を共有することが重要です。

定期的に意見交換を行い、長時間労働の要因となる荷待ち時間や荷役時間の実態を把握しましょう。そのうえで原因を見極め、業務内容の見直しや適切な費用負担について協議することが必要です。

荷主・物流事業者に対する規制を盛り込んだ「新物効法(流通業務総合効率化法)」や、運送契約の書面による交付等を義務付ける「改正貨物自動車運送事業法」が2025年4月1日に施行されました。これら物流改正法の整備も、物流の適正化を加速させる材料になるでしょう。

物流のデジタル化

テクノロジーの進化に伴い、物流の革新と持続的な成長を図る文脈で「物流DX」をよく耳にします。たとえば、自動化・機械化機器の導入、物流標準化・データ連携、効率的な物流ネットワークのためのインフラ整備などが具体例です。

2025年3月には、国土交通省が特定条件下における完全自動運転(レベル4)の実現を目指し、自動運転トラックの実証実験をスタートさせています。これにより、物流の担い手の多様化が一層現実味を帯びてきました。

もっと身近に始められる物流のデジタル化もあります。それは商慣習的にアナログでの処理が多い後方支援部門のデジタル化です。具体的には点呼・勤怠管理や配車システムの導入、請求書・運送伝票・送り状といった帳票類のデジタル化などが挙げられます。その中でも、請求書業務の電子化は、物流現場の負担軽減や事務処理の効率化、大幅なコスト削減が見込めることから、おすすめの取り組みです。

物流業界における請求書の電子化のメリット

物流業界では、紙の請求書を郵送したり、営業担当者が荷主企業に紙の請求書を持参したりする商慣習を続けているケースも多いのではないでしょうか。

請求書を電子化すれば、コスト削減、業務効率化、在宅勤務への対応、環境保護への貢献など数多くのメリットを享受できます。

なお、キヤノンマーケティングジャパンの請求書電子配信サービス「bizform online 配信」は、物流業界の企業様におすすめの以下のようなメリットがあります。

経理担当者の業務負担を軽減

請求書を電子化すれば、紙の請求書の印刷・封入、郵送あるいは配布にかかる手間やコストを大幅に削減可能です。

Web請求書が配信されると受取先に自動でメール通知が行われるので、得意先の手元に早く届けられる点もメリットです。紙の請求書をご希望の得意先へは印刷・郵送を代行するオプションサービスもあります。

紙の請求書でないと受け入れられないという荷主企業の意向は尊重しながら、請求書の電子化に賛同する荷主企業を対象にペーパーレス化を進めていくことが可能です。

自社の経理担当者の業務負担を軽減できるほか、電子帳簿保存法対応に必要な機能を有しているので安心して使っていただけるでしょう。

既存の基幹システムや帳票サーバーとの連携

「bizform online配信」であれば、既存の基幹システムとスムーズに連携し、さまざまな帳票データを生成することが可能です(一部オプション)。また、現在の請求書フォーマットを変えることなく、Web請求へ移行できます。さらに、対象帳票は限定していないために、領収書・支払通知書・運行明細書など、あらゆる関連書類を電子化し、請求書と一緒に送付することができます。

運用体制に合わせた柔軟な管理

「bizform online 配信」には、自社や得意先が希望する帳票配信フローを柔軟に実現できるというメリットがあります。

帳票ごとにユーザーの閲覧範囲を細かく設定できることから、たとえば得意先の要望に合わせて必要な部門に必要な情報だけを届けることが可能です。配信時も、本社からの一括配信はもちろん、各支店からの配信など、運用体制に合わせた帳票配信の管理ができます。

まとめ

今回は、物流業界の2024年問題はどうなったのかを振り返りながら、より過酷さを増す2030年問題や、請求書電子化のメリットについて紹介しました。深刻化するドライバー不足への対応や脱炭素への協力などにより業界全体の変革が避けられないなか、業務の効率化は重要な課題です。

キヤノンマーケティングジャパンの請求書電子配信サービス「bizform online 配信」は、業務を効率化し、紙の請求書にかかる印刷・郵送コストを削減することで、経理担当者の負担を減らしつつ、環境負荷軽減にも貢献できます。

具体的なコスト削減効果を試算できるシミュレーションもございますので、お気軽にお問い合わせください。

※ 月間通数1,000通以上の運用をされる企業さまに最適なサービスです。

導入事例

こちらの記事もおすすめです

「BPOソリューション」についてのご相談・お問い合わせ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 BPO企画部