AIで加速する人事労務DX:業務効率化と戦略的人材管理の最前線

人事労務部門では、採用や勤怠管理、給与計算、労務対応など多様な業務が日々発生し、その負担は年々増加しています。こうした課題に対して、AIの活用は人事労務DXを加速させる有力な手段となっています。本コラムでは、AI導入によって得られる3つの効果を整理し、導入を成功させるためのステップやAIと人、外部リソースの最適な役割分担、融合がもたらす人事労務の未来像について解説します。

公開日:2025年10月27日

目次

-

人事労務DXの現状とAI活用の背景

- 人事労務DXの現状とAI活用の背景

- AI導入における留意点

-

AI導入で得られる3つの効果(人事DXのメリット)

- 1. 業務効率化による生産性向上

- 2. コンプライアンス強化とリスク低減

- 3. 人材戦略の高度化と組織力強化

- AI活用事例現場での導入ケースと効果

-

AI導入の第一歩と成功のポイント

- 1. 現状把握と課題の洗い出し

- 2. 社内理解・教育と運用体制

- 3. 段階的な導入と効果検証による展開

- 4. DX推進に向けたAI活用の位置づけ

-

AIと人との役割分担

- AIで自動化が可能な業務例

- 人が担うべき業務例

-

AI+BPO(アウトソーシング)活用戦略

- BPO活用メリット

- AIとBPOの相性

- BPO導入の注意点と成功のポイント

- 人事労務DXの未来に向けて──AIと外部リソースの融合がもたらす新たな価値

人事労務DXの現状とAI活用の背景

AI活用がもたらす変化

人事労務部門では、採用、勤怠管理、給与計算、労務対応など多岐にわたる業務が日々発生し、担当者の負担は年々増加しています。特に、法改正対応やテレワーク普及による勤務形態の多様化は、従来の仕組みでは対応が難しくなっています。

こうした課題に対し、AIを活用した人事労務DXが注目されています。DXは単なる業務効率化ではなく、企業の競争力を維持・強化するための戦略的取り組みです。AIは、従来の手作業に依存していた業務を自動化・高度化し、「正確性」「スピード」「データ活用」を同時に実現する鍵となります。

たとえば、採用プロセスではAIが履歴書を自動スクリーニングし、応募者のスキルや経験を分析して最適な候補者を抽出。これまで数時間かかっていた作業が、わずか数分で完了するケースもあります。

給与計算や勤怠管理でも、AIは出退勤データの自動集計や異常値検知、給与計算ミスの修正を担い、人的エラーを大幅に削減します。さらに、クラウド型システムとの連携により、リアルタイムでのデータ参照や部門間の情報共有が可能になり、意思決定のスピードも向上します。

経済産業省の「デジタルトランスフォーメーション調査2025」では、生成AIや自動化技術による業務効率化の可能性が強調されており、特に定型業務の自動化は人事部門においても大きな効果が期待されています。

一方で、こうした効果を最大限に引き出すには、単にツールを導入するだけでなく、適切な導入体制や従業員のスキル育成が不可欠です。

AI導入における留意点

AIの導入を成功させるためには、社内教育やトレーニングを通じて従業員がAIの利点を理解し、適切に活用できる環境を整えることが重要です。あわせて、情報セキュリティや個人情報保護の観点からの対策も欠かせません。AIとDXを活用した人事労務の改善は、単なる効率化にとどまらず、企業に新たな価値を生み出す源泉となります。今こそ、未来を見据えた戦略的な取り組みが求められています。

AI導入で得られる3つの効果(人事DXのメリット)

AIを活用した人事労務DXは、単なる業務効率化にとどまらず、生産性向上、コンプライアンス強化、人材戦略の高度化という3つの大きな効果をもたらします。ここでは、それぞれの効果と具体的な活用例を紹介します。

1. 業務効率化による生産性向上

AIは、これまで人手に頼っていた定型業務を自動化し、処理速度と精度を飛躍的に向上させます。これにより、担当者の作業負荷が軽減され、より戦略的な業務へシフトすることが可能になります。

給与計算・勤怠管理の自動化

AIは勤怠データをリアルタイムで収集・集計し、給与計算のミスを自動で検出・修正します。出退勤の打刻、残業・深夜勤務の割増賃金、有給休暇の取得状況などを自動で反映し、正確な給与額を算出することが可能です。

複数拠点を持つ企業では、勤怠データの一元管理と給与計算の自動化により、担当者の作業時間を大幅に削減できます。最近では支給明細の発行まで自動化するシステムも登場し、給与計算業務全体の効率化が進んでいます。

申請・問い合わせ対応の効率化

残業申請や経費精算の不備をAIがリアルタイムで検知し、管理者に通知します。さらに、AIチャットボットにより勤怠や休暇申請などの問い合わせ対応を自動化することで、年間数百時間の業務削減を実現した企業もあります。

2. コンプライアンス強化とリスク低減

人事労務業務では法令遵守や社内規定の管理が不可欠です。AIはこれらのルールを学習し、リアルタイムでチェックや警告を行うことで、リスクの早期発見と対応を可能にします。

自動チェックによる法令違反の防止

たとえば、時間外労働の申請が法定時間を超えている場合、AIが自動で警告を発し、管理者に通知します。これにより、人的ミスによる法令違反を未然に防ぐことができます。

過去データの活用による傾向分析

AIは過去の申請履歴や処理傾向を学習し、異常値や不正の兆候を検知します。事後対応ではなく、事前予防型のリスク管理が可能となり、コンプライアンス体制の強化につながります。

3. 人材戦略の高度化と組織力強化

AIは人材データを分析し、戦略的な人材配置や育成を支援します。これにより、従業員の能力を最大限に引き出し、組織全体の競争力を高めることが可能です。

パフォーマンス分析による適材適所の実現

AIは社員のスキルや業務成果を定量的に分析し、最適な人材配置や育成プランの策定を支援します。生成AIの活用により、従業員の業務履歴や評価データをもとに、配置の最適化や育成方針の見直しが可能となり、組織全体の生産性向上につながります。

経済産業省の「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方」では、AIによる効率化により人材の役割がより創造性の高い領域へシフトしていることが指摘されており、戦略的な人材育成や組織設計へのAI活用も加速しています。

離職予測とキャリア設計支援

AIは従業員の行動傾向や満足度データをもとに、離職リスクを予測。キャリアパスの提案やタレントマネジメントにも活用され、従業員の定着率向上に寄与します。

AIを活用した人事労務DXは、単なる業務効率化にとどまらず、企業の持続的成長を支える戦略的な基盤となります。今後、AIの活用領域が広がることで、人事部門は戦略的な意思決定や組織力強化に一層注力できるようになります

AI活用事例:現場での導入ケースと効果

以下は、実際にAIを導入した企業の事例です。

採用・評価|AIによる動画面接と自動評価

ソフトバンク株式会社では、画像解析モデルを活用し、動画面接の自動評価システムを導入しています。これにより、応募者の表情や発話内容を解析し、客観的な評価を実現。従来の面接業務と比較して、作業時間を約70%削減する効果が見込まれています。

さらに、キリンホールディングス株式会社では、AI面接官を導入し、エントリーシート読込から一次面接までを自動実施。社会人基礎力16項目で応募者を評価し、24時間365日対応可能な体制を構築しました。この取り組みにより、受検者満足度95%を達成し、採用業務の効率化と応募者体験の向上を同時に実現しています。

勤怠・給与|AIとクラウドで実現する自動化とペーパーレス化

トヨタグループでは、人事労務のクラウド化とDX基盤導入を進め、勤怠データ管理の統合と異常検知の仕組みを取り入れています。例えば、トヨタはグループ共通の勤怠システムを刷新し、スマートフォン打刻や勤務実績の可視化を実現。さらに、異常残業傾向や不整合データをAI分析で検知・アラート化し、管理者が早期対応できる体制を構築しています。

この取り組みにより、勤怠集計の精度向上と集計期間の短縮が可能となり、現場の運用負荷を軽減するとともに、人事部門の意思決定基盤を強化しています。

問い合わせ対応:AIチャットボットで24時間サポート

大和ハウス工業株式会社は、Microsoft Teams上にAIヘルプデスクを構築し、給与・勤怠に関するFAQへの自動応答を実現しました。導入後3か月で問い合わせの64%を自動解決し、人事担当者の残業時間を月40時間から12時間に削減。AIによるFAQ自動生成やナレッジ蓄積により、業務効率化と従業員満足度の向上を同時に達成しています。

AI導入の第一歩と成功のポイント

AI導入は、単に最新技術を取り入れることが目的ではありません。現場の課題を解決し、業務の質を高めるための手段です。目的が曖昧なままでは、導入後に期待した効果が得られず、現場での定着も難しくなります。

1. 現状把握と課題の洗い出し

まずは現状の業務プロセスを丁寧に分析し、課題があるのかを把握することが重要です。業務の中で「時間がかかっている」「ミスが多い」「属人化している」といったポイントを洗い出すことで、AI導入のターゲットが明確になります。

AI導入のステップは、次のように整理できます。

-

現状業務の課題を洗い出す

-

業務を性質ごとに分類する

-

AIが効果を発揮しやすい領域を特定する

2. 社内理解・教育と運用体制

AI導入では、技術的課題だけでなく、社内の心理的ハードルへの対応も不可欠です。従業員がAIを「監視ツール」や「負担増」と捉えると、導入はスムーズに進みません。そのため、導入の目的やメリットを丁寧に説明する場を設けることが重要です。

具体的には、次のような取り組みが効果的です。

- 導入説明会を開催し、背景や目的を共有する

- ハンズオン研修を実施し、実際の操作を体験してもらう

- 現場の声を反映したフィードバックループを構築する

こうした取り組みによって、従業員の理解と納得を得ることができ、AI導入が「現場の味方」として受け入れられる土壌を整えることができます。

3. 段階的な導入と効果検証による展開

AIの導入は、一度に全社展開するのではなく、段階的に進めることが成功の鍵となります。まずは小規模な業務から試験的に導入し、効果を定量的に測定したうえで、徐々に適用範囲を広げていく方法が現実的です。

導入ステップの一例として、次のような流れが挙げられます。

- 給与計算の一部プロセスや勤怠集計の自動化からスタートする

- 処理時間、ミス件数、担当者の負荷などを定量的に測定する

- 得られた成果を社内で共有し、採用スクリーニングや人材評価分析など、他の業務領域へ展開する

このようなスモールスタートによって、社内の協力を得やすくなり、導入に伴うリスクも最小限に抑えることができます。段階的な展開は、AI導入の成功率を高めるだけでなく、現場の納得感や定着にもつながります。

4. DX推進に向けたAI活用の位置づけ

AIの導入は、単なる業務効率化にとどまらず、企業のDXを推進する基盤づくりとしても重要です。AIを活用することで業務の標準化や可視化が進み、これまで気づきにくかった課題や非効率なプロセスも明確になります。

こうして見えてきた改善ポイントは、単にAIだけで解決できるものばかりではありません。定型業務の自動化はAIに任せつつ、例外対応や柔軟な判断が必要な業務は人が担うことで、より高度で効率的な運用が可能となります。

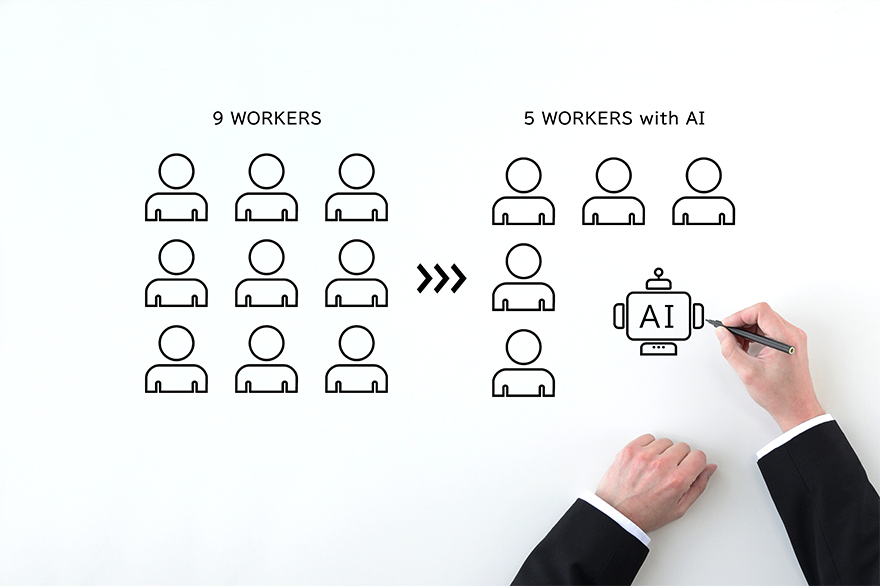

前章で明らかになった課題を解決するには、AIと人の役割を明確に分けることが重要です。AIだけでは対応が難しい領域も存在します。こうした業務は、人や外部リソースで補完することで、AIの自動化効果を最大化しつつ、業務の柔軟性と生産性を高めることが可能です。

その際に重要なのは、「どの業務をAIに任せ、どの業務を人が担うか」を明確にすることです。役割分担を誤ると、AIの効果を十分に発揮できず、現場の負担が増えるリスクもあります。

AIで自動化が可能な業務例

AIは、定型性が高く、判断基準が明確な業務に強みを発揮します。

- 勤怠データの集計

- 給与計算のミス検出と修正

- 残業申請や経費精算の不備チェック

- よくある問い合わせへの対応(チャットボット)

これらの業務は、AIによる自動化で処理スピードと精度を大幅に向上できます。

人が担うべき業務例

一方で、判断の柔軟性やコミュニケーションが求められる業務は、人が担うべき領域です。

- 社員との面談やキャリア相談

- 人材育成における動機づけやフィードバック

- 組織文化の醸成やチームビルディング

AIはデータ分析や提案を支援できますが、最終的な意思決定や感情面の対応は人の役割です。

業務分類マトリクス例(AI向き/人向き)

◎:高い適用可能性/〇:適用可能/△:限定的/×:不適

| 業務例 | 定型性 | 判断の柔軟性 | AI適用可能性 |

|---|---|---|---|

| 勤怠集計 |

|

低 | ◎ |

| 給与計算 |

|

中 | 〇 |

| 面談評価 |

|

高 | × |

| キャリア相談 |

|

高 | × |

| 通勤経路申請 |

|

高 | △ |

| 問い合わせ対応 |

|

低 | 〇 |

このマトリクスを参考に、自社の業務を棚卸しすることで、AI導入の優先順位や対象業務を明確にできます。

AI+BPO(アウトソーシング)活用戦略

AIによる業務自動化が進む中で、さらに業務負荷を軽減し、精度と柔軟性を高める手段として注目されているのが**BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)です。

BPOは、給与計算、勤怠管理、社会保険手続きなどの定型業務を外部の専門業者に委託する仕組みで、AIと組み合わせることで、「スピード」「精度」「コスト最適化」を同時に実現できます。

BPO活用メリット

BPOの活用には、以下のようなメリットがあります。

-

業務効率化

定型業務を専門家に委託することで、作業時間を大幅に短縮できます。

-

精度向上とリスク低減

法改正や制度変更にも迅速に対応でき、人的ミスや法令違反のリスクを最小限に抑えることができます。

-

コストの最適化

社内で専任者を抱える必要がなく、変動費として柔軟にコスト管理が可能です。

たとえば、給与計算や年末調整をBPOに委託することで、従来1人月30時間以上かかっていた作業を半分以下に削減した事例もあります。

AIとBPOの相性

AIとBPOは、競合するのではなく、補完し合う関係です。両者を組み合わせることで、業務効率と精度の両立が可能になります

-

AIで自動化した業務の運用をBPOが担う

AIによるデータ処理の精度を保ちつつ、人の手による二重チェックでミスを最小化。

-

繁忙期や例外対応への柔軟な対応

AIでは対応が難しい例外処理も、BPOを活用することで迅速に対応可能。

-

社内リソースの戦略的活用

定型業務はAI+BPOに任せ、社内人材は戦略的判断や組織活性化に集中。

このように、AIとBPOを組み合わせることで、人事労務業務の最適化が現実的なレベルで実現できます。

BPO導入の注意点と成功のポイント

BPOを効果的に活用するためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

-

委託先の選定

専門知識、AI活用実績、サポート体制、費用対効果を総合的に評価。

-

業務プロセスの可視化と役割分担

委託前に業務フローを明確化し、AIとBPOの役割を整理。

-

定期的なコミュニケーション

レビューや改善提案の共有により、精度と効率の継続的向上を図る。

-

自社独自ルールへの対応

社内文化や運用ルールを反映できる柔軟性があるかを確認。

BPOはあくまで業務最適化のための手段の一つです。AIと同様に、目的に応じた活用が求められます。社内外のリソースを適切に組み合わせることで、人事労務部門の戦略的価値を最大化することが可能になります。

人事労務DXの未来に向けて──AIと外部リソースの融合がもたらす新たな価値

ここまで見てきたように、AIの活用は、人事労務業務の効率化だけでなく、戦略的人材管理やコンプライアンス強化にも大きな可能性をもたらします。しかし、AIだけですべての業務をカバーすることは現実的ではありません。人的判断や外部リソースの活用を組み合わせることで、より柔軟で持続可能な体制を構築できます。

特にBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は、AIと補完し合う形で業務の精度と柔軟性を高める有効な手段です。AIで自動化できる領域はAIに任せ、例外処理や複雑な判断が必要な業務はBPOに委託することで、「スピード」「精度」「コスト最適化」を同時に実現できます。

こうした組み合わせにより、社内リソースを戦略的業務に集中させることが可能になり、人事部門の企業成長を支える戦略拠点へ進化させることができます。

業務効率化だけでなく、戦略的人事の強化をご検討中の企業様には、キヤノンマーケティングジャパンの「人事労務アウトソーシング」がおすすめです。

当サービスでは、

- 勤怠管理や給与計算などの定例業務

- 年末調整や住民税更新

- サポートセンター対応

を包括的に支援します。さらに、AI活用と組み合わせることで、さらなる業務最適化を実現します。

人事労務業務でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の課題に合わせた最適なソリューションをご提案いたします。

キヤノンマーケティングジャパングループの

「人事労務アウトソーシング」は、人事労務の煩雑な課題を解決します。

こちらの記事もおすすめです

「BPOソリューション」についてのご相談・お問い合わせ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 BPO企画部