カスハラ対策の施策例!法改正で義務化されるカスタマーハラスメント対策とは

カスタマーハラスメント(以下「カスハラ」)は近年増加傾向にあり、企業が従業員を保護するために対策を講ずる重要性が高まっています。

東京都では2024年10月に全国初のカスハラ防止条例が成立し、企業に対する対策が義務化されているなど、単なるハラスメントの一種を超え、行政の動きも伴う社会問題の一つとなっています。

企業にとって急務となるカスハラ対策について、本記事では、カスハラの定義から具体的な内容、カスハラ対策の具体例やポイント、さらには映像と音声で従業員を守る方法まで解説します。

公開日:2025年9月5日

目次

-

カスハラ対策とは?

- カスハラ(カスタマーハラスメント)とは何か?意味や定義を解説

- カスハラ対策(カスタマーハラスメント対策)とは?

- 法改正によるカスハラ対策の義務化について

- カスハラ対策の目的

- 顧客クレーム・苦情と顧客からのハラスメントとの違い

-

カスハラの具体例

- 精神的な攻撃

- 物理的な攻撃

- 不当な要求

- プライバシーの侵害

-

カスハラを受けた時の対応方法や対処策の具体例

- 法的措置の証拠として映像と音声を保存する

- 録画や録音されていることを示唆する

- 企業としての姿勢やポリシーを顧客に明示する

- 映像と音声で「従業員」を守るカスハラ対策3つの方法

カスハラ対策とは?

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは何か?意味や定義を解説

カスハラとは、顧客からの過度な暴言や理不尽な言動などによって、従業員が精神的・身体的に苦痛を受ける行為です。従来、迷惑客やクレーマーといった“商品やサービスに対して過度に不満を訴える人”は存在しますが、それによるハラスメント、つまり相手の人格や尊厳を侵害し、苦痛や不快感を与える行為がカスハラに該当します。

一方でサービスや製品の改善を求める正当な「お客さまの声」もあるため、すべての「クレーム」がカスハラとはならず、あくまで「過剰な要求」や「理不尽な言動を何度も繰り返す」といった、行き過ぎた行為がそれにあたります。

カスハラ対策(カスタマーハラスメント対策)とは?

カスハラ対策とは、企業や組織がカスハラから従業員を守り、適切に対応するための仕組みや取り組みを指します。昨今のSNSの普及によって、顧客の暴言や嫌がらせ行為が個人でも簡単に拡散・共有できるようになった背景もあり、企業だけではなく社会全体で「顧客からのハラスメント行為」を明確に捉える必要性が高まっているのです。

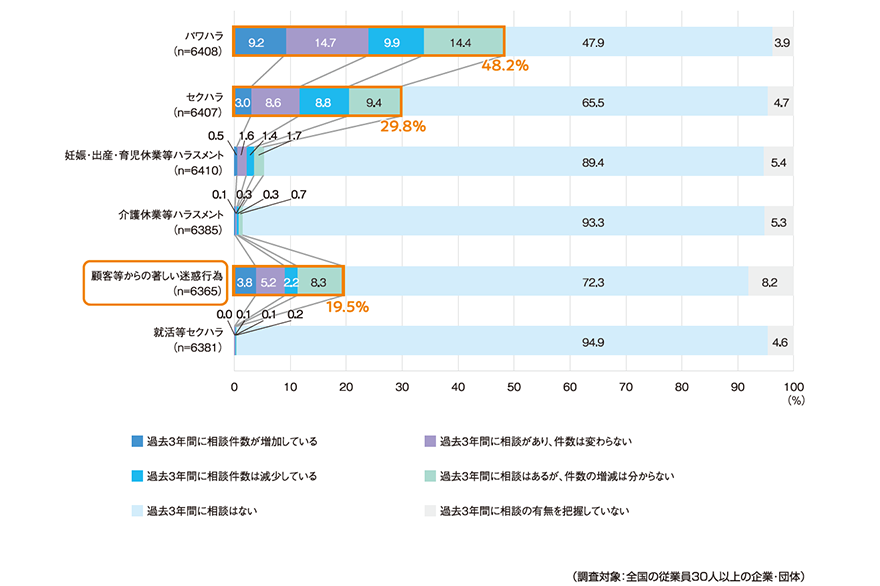

実際、厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル』に記載の調査によれば、パワハラやセクハラに次いでカスハラの被害件数が多くなっています。

図1:過去3年間のハラスメント相談件数の傾向(ハラスメントの種類別)

「パワハラ」や「セクハラ」は、社会的な問題として重要視されている一方で、「カスハラ」の対策が遅れているのは、顧客からの要求が妥当かどうかの線引きが難しいことや、まだまだ顧客至上主義が根づいていることが理由として大きいでしょう。

法改正によるカスハラ対策の義務化について

そんな中、2024年10月には東京都で全国初となるカスハラ防止条例が成立、さらに2025年の6月には、企業によるカスハラ対策への取り組みが義務化される「労働施策総合推進法」の改正が可決されました。※

-

※

厚生労働省 令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について

これにより、今後、カスハラへの防止策・対応策を講じる企業が増加することが見込まれます。

カスハラ対策の目的

カスハラ対策の大きな目的は次の3つです。

-

従業員の安全と健康を守るため

-

顧客満足度を高めるため

-

企業の生産性を安定させるため

カスハラ対策は、従業員が安心して働ける環境を整えることで、心身の負担を軽減しモチベーションを維持することを目的としています。カスハラが横行すれば、従業員の離職率は高まり組織運営も不安定になるなどの可能性もあるため、まず第一に「従業員の安全」が重要となります。

さらに、カスハラ対策の明確な対応方針やマニュアルが整備されれば、「一部の過度なクレーム対応にかかりきりになり、他の顧客への対応が手薄になる」といったサービス全体の品質低下を防ぎやすくなります。結果として、顧客満足度の向上を図ることにもなるでしょう。

カスハラによる業務上の支障、従業員の離職による採用コストの発生、ブランドイメージの低下などから企業を守るためには具体的な対策が必要になるのです。

顧客クレーム・苦情と顧客からのハラスメントとの違い

顧客からのクレームや苦情と、カスハラの違いをわかりやすくまとめると以下のようになります。

| 項目 | 顧客クレーム・苦情 | カスタマーハラスメント(カスハラ) |

|---|---|---|

| 顧客の目的 | 商品やサービスの改善を図り、正当な対応や補償を受けること | 従業員を屈服させ、不当な要求を飲ませることで「勝ち」を得ること |

| 顧客の感情 | 不満や失望感を解消したいという建設的な怒り・落胆 | 怒りや敵意、見下し・侮蔑の感情が強く、相手を精神的に追い詰めたい |

| 具体例 | 「届いた商品に傷があったので交換してください」 | 「そんなレベルの商品でよく商売できるね?今すぐ無料にしろ!」 |

顧客クレームや苦情は、商品やサービスに対する不満を企業側に伝え、品質の改善や対応策の提示を求める正当な「顧客からのフィードバック」です。たとえば「届いた商品にキズがあったので交換してほしい」や「注文と違うメニューが届いたので確認してほしい」といった具体的な要求があります。

一方でカスハラは、従業員を精神的・身体的に苦しめることが目的になっており、「問題を解決したい」という思いは後回しになっています。商品やサービスの瑕疵を超えていることを理解していながら、従業員の人格を否定する暴言を浴びせたり、根拠なく執拗に怒鳴りつづけたりする行為が典型です。

改善を期待するというよりも、相手を屈服させることが狙いとなっており、企業としては単なるクレームとは区別して取り扱う必要があります。

カスハラの具体例

では、具体的にどのような行為がカスハラにあたるのか、主な例は次のとおりです。

カスタマーハラスメントに該当する可能性がある行為の例

- 問い合わせ窓口への度重なる電話等での継続的・執拗な謝罪の要求

- 長時間の拘束、居座り等の拘束的な行動

- 傷害、恫喝、威嚇、罵声、暴言等の身体的、精神的攻撃

- 従業員への性的言動や差別的言動

- 土下座の要求

- 言いがかりによる金銭の要求

- 契約やサービス内容を超えた過剰な要求

- 合理的理由のない謝罪等の要求

- 会社窓口への事実無根の脅迫

- 事業所への不法侵入

- SNSでの従業員の個人情報の公開や誹謗中傷 等

-

※

上記は例示であり、これらの行為に限られるものではありません

- ※

商品に小さなキズを見つけると何度もコールセンターに電話をかけて「土下座しろ」と言い張ったり、店舗で長時間居座って店員に謝罪を要求したり、SNSで従業員の個人情報を拡散して脅迫めいた書き込みを行ったり。もはや「嫌がらせ」が目的になり変わっている“行き過ぎた行為”がカスハラです。

一般的なクレームや苦情は、サービスに対する要望が改善されなければそれまでです。従業員から謝罪を受けたとしても問題が解決するわけではないため、それ以上の余計な追及はしません。

対してカスハラは、「要求が通らなかった」ことに感情を爆発させることから、相手を屈服させることで「自分が気持ち的に満足する」ために行われます。

このようなカスハラの実際の言動を大きく四つに分けると、以下のようになります。

精神的な攻撃

カスハラにおける精神攻撃とは、従業員に対して言葉や態度で心理的な圧力をかけ、安心して働けない状況をつくり出す行為です。

従業員に対して「頭が悪い」や「対応のレベルが低すぎる」といった人格否定や、「女は○○○○だから」や「男だから○○○○で」のようなサービスや製品とは関係のない性差別的な言葉で罵ります。

従業員に不快な思いをさせることが目的のため、一方的に詰めて謝罪させることで満足する傾向があります。こういった精神攻撃は従業員のメンタルヘルスに直結する深刻なリスク要因となります。

物理的な攻撃

カスハラによる物理的な攻撃とは、言葉だけでなく、直接的に従業員の身体や周囲に危害を加えようとする行為を指します。顧客が従業員をたたく、押す、殴る、蹴るなどの暴行を加えるケースが多い他、店内の備品や物品を破損させて怯えさせるといった行為も該当します。

従業員の腕や服をつかんで動きを制限したり、「ここから動くな」と言って身体を押さえつけたりする行為も見られます。接触はせずとも、店内で大声で叫んだりすることも、従業員だけではなく他の顧客にも恐怖を与えることになるため直接的なハラスメントになるでしょう。

不当な要求

不当な要求とは、本来の契約やサービス内容の範囲を超えて「追加の補償」や「特別扱い」を一方的に求める行為です。根拠がないにもかかわらず、その顧客自身にとって「都合のよい」状態でないことに不満を訴えるものです。

正常に動作する製品にもかかわらず、顧客の望むものではなかったことで「代替品を送れ」や「できるようにしろ」などと言い掛かりをつけます。製品の改善や、もっと良くするためのフィードバックの内容も含まれますが、その域を超えて「自分の思い通りに企業を動かしたい」という支配欲や優越感を得たいが勝ってしまっている状態が多いでしょう。

企業側に責任がないにもかかわらず、それを何度説明しても聞き入れず、不当に謝罪を要求するケースも少なくありません。

プライバシーの侵害

カスハラにおけるプライバシーの侵害とは、顧客が従業員の個人情報や私生活に関わる情報を無断で収集・公開し、従業員の安全・安心を脅かす行為です。

たとえば、店名やコールセンター名を手がかりに、従業員の氏名、写真、SNSアカウント、住所などを調べて特定し、インターネット上にばらまき誹謗中傷するといった具合です。

店舗の場合は、従業員の姿を無断で撮影し、動画共有サイトやSNSにアップして悪意あるコメントを付けるケースもあるなど、非常に悪質で危険な行為になります。

カスハラを受けた時の対応方法や対処策の具体例

こうしたカスハラの被害や発生を抑えるためには、次のような対応策を講じるとよいでしょう。

- 法的措置の証拠として映像と音声を保存する

- 録画や録音されていることを示唆する

- 企業としての姿勢やポリシーを顧客に明示する

カスハラ対策では、まず顧客等の主張を証拠や証言と照らし合わせ、要求されている内容が事実に即しているかを検証することが求められます。

従業員が受けた言動については、事実関係を整理したうえでハラスメントに該当するかを判断し、その際には録音や録画によって当時の状況を社内で共有しておくことが肝要です。こうして得た情報をもとに、要求そのものの妥当性や社会通念上の適切な範囲かどうかを吟味し、最終的に顧客対応の方針を決定します。

法的措置の証拠として映像と音声を保存する

録画・録音されたデータは、当事者の証言だけでは立証が難しい事実関係を、客観的に裏付ける強力な証拠となります。

口頭でのやり取りやメモでは記憶違い・解釈のズレが発生しやすい一方、映像・音声には発言内容だけでなく声のトーン、表情、周囲の状況まで含まれるため、「誰が」「いつ」「どこで」「何をしたか」を正確に示せます。これにより、ハラスメント行為の存在やその程度を法的に認めさせやすくなり、顧客への警告や損害賠償請求、警察対応を進める際の説得力が格段に高まります。

カスハラが想定される現場には、配線工事不要で手軽に設置できるカメラの導入が有効です。たとえば、店舗のレジカウンターや受付窓口、インフォメーションセンターなどに設置するのがもっとも抑止になるでしょう。

録画や録音されていることを示唆する

カスハラの発生自体を防ぐには、証拠として保存するだけはなく「録画や録音されていること」を顧客に示唆することも重要です。人は、自分の発言や行動が記録・共有される可能性があると知ると、暴言や脅迫などのエスカレートした行為を躊躇しやすくなるためです。

店舗の場合は、入口やレジカウンターなどに「店内は録画・録音しています」と明示した標識を貼り録画されていることを明示します。コールセンターの場合は、オペレーターが電話を取る際に「本通話は品質向上のため録音しています」と冒頭で必ず案内するのが一般的でしょう。

また、従業員に録画開始、終了方法や保存の手順を研修で共有し、運用ルールを落とし込むことも重要です。

企業としての姿勢やポリシーを顧客に明示する

企業としての姿勢やポリシー、つまりカスタマーハラスメントに対する対応方針を明示することは顧客と従業員の双方にとって有効な手段になります。

従業員にとっては「会社は自分たちを守ってくれている」ことが安心になる他、対応方針や基準が明確になっていれば一貫した対応がしやすくなり、エスカレーション判断にも迷いがなくなるでしょう。「個人が攻撃されている」という状況から自らを逃がしやすくなります。

また、企業が対応ポリシーを明示すること顧客の行動に対しての牽制になります。顧客は「どの範囲まで要求できるか」がはっきりと分かるため、無理な要望や過剰なクレームを思いとどまる効果が期待できるでしょう。

たとえば、当社では以下のように「カスタマーハラスメントに対する対応方針」を明示しています。

キヤノンMJグループは、キヤノングループの企業理念「共生」のもと、「想いと技術をつなぎ、想像を超える未来を切り拓く」というパーパスを掲げ、ステークホルダーとの共創・協業をより一層進め、社会課題解決を加速していくことを目指しています。私たちの企業理念・パーパスを実現し、キヤノンMJグループが企業として成長し続けるためには、従業員一人ひとりが、その尊厳を傷つけられることなく、健康で安全に働ける環境を確保することが重要であると考えています。

私たちは、お客さまからのご意見・ご要望に対してはその一つひとつを丁寧に受け止め、これからも真摯に対応して参ります。しかしながら、万が一、お客さまからの社会通念上相当な範囲を超えた要求や言動により、従業員の就業環境が害される事態が生じた場合には、毅然とした対応を通じて健全な職場環境の確保に努めます。

あわせて、キヤノンMJグループの従業員自身が社外のステークホルダーに対して妥当性を欠く過度な要求等を行うことが無いよう、日頃からカスタマーハラスメントに関する正しい理解を社内において促進して参ります。

カスタマーハラスメントに対する対応方針|サステナビリティ|キヤノンマーケティングジャパン株式会社

大切なのは、「カスハラ対策のために、顧客を遠ざけるような内容」に捉えられないようにすることです。「顧客も大切にするが、従業員も守る」といったバランスの取れた姿勢を伝わるようにし、企業全体への信頼度が高まる文言にすることを意識しましょう。

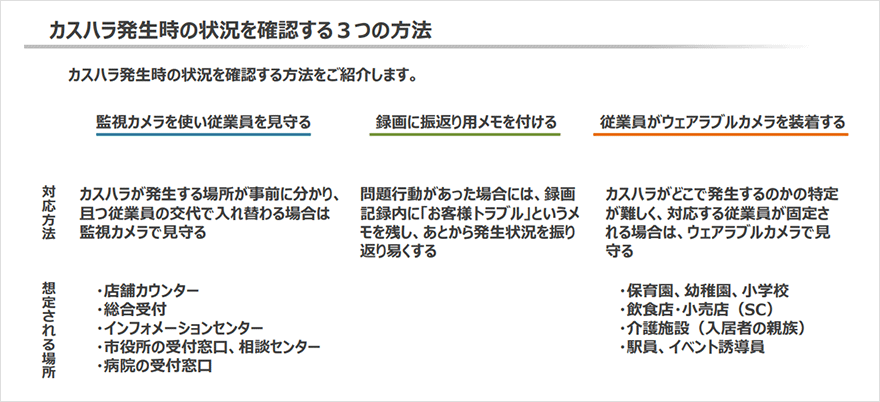

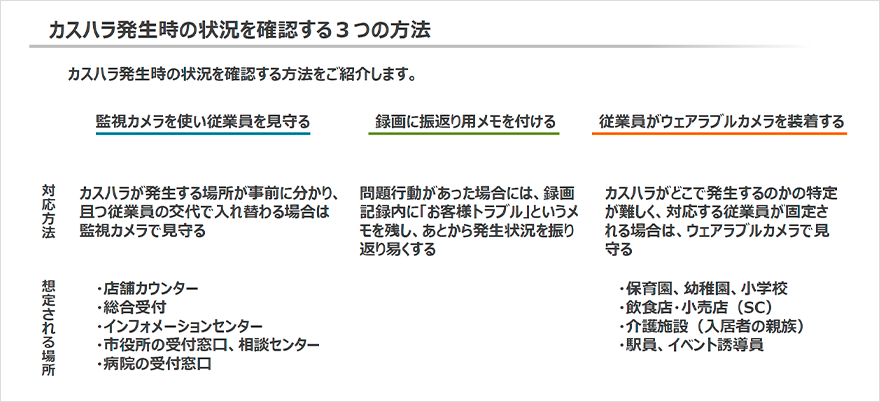

映像と音声で「従業員」を守るカスハラ対策3つの方法

ここまでご紹介してきたように、カスハラ対策を講じることは、「企業」にとっても、そこで働く「従業員」にとっても、そして「他のお客さま」にとっても、安心安全な環境を生み出すことに繋がります。

そしてカスハラ対策においては、受けた言動がカスハラに該当するかの判断が必要になるため、しっかりと記録をし、証拠と示せることが重要です。そのためにも映像・音声を使った対策を検討する優先度は、どの企業にとっても高いでしょう。

下記資料では、映像と音声で「従業員」を守るカスハラ対策3つの方法として

- 監視カメラを使い従業員を見守る

- 録画に振返り用メモを付ける

- 従業員がウェアラブルカメラを装着する

上記をご紹介しております。これらをそれぞれの環境・現場に併せて、組み合わせて活用していただくことで、より強固な対策を講じて頂ける一助になりましたら幸いです。

こちらの記事もおすすめです

「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

Webサイトからのお問い合わせ

「ネットワークカメラ」についてのご相談、お問い合わせを承ります。

ナビダイヤルにお繋ぎします。

受付時間:平日 9時00分~17時00分

※ 土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。