ユーザーインタビュー

ユーザーインタビュー

東京理科大学 トライボロジーセンター3Dプリンター(スリーディーシステムズ社)

2015年4月に東京理科大学葛飾キャンパス内にオープンした「トライボロジーセンター」。新たに導入した金属3Dプリンターをはじめさまざまな関連機器を地元企業に開放する事で、トライボロジーや材料力学の分野で中小企業の航空宇宙業界の事業参入を支援するプロジェクトを開始しました。その概要について3D SYSTEMS社ProX DMP 300の導入に関わられた3名の方にお話をお聞きしました。

工学部第一部

機械工学科

教授 佐々木 信也 様

工学部第一部

機械工学科

准教授 牛島 邦晴 様

研究戦略・産学連携

センター地域連携・事業化推進部門

部門長 古賀 義人 様

中小企業発展のためのトライボロジーセンター設立

トライボロジーセンターとはどんな施設ですか

中小企業の競争力強化が昨今の大きな課題となっています。東京理科大学は、経済産業省の補助事業「地域オープンイノベーション促進事業」に採択され、これを活用して金属の3Dプリンターをはじめさまざまな計測機器を導入し、トライボロジーセンターを開所しました。2年前にキャンパスを移したここ葛飾エリアの中小企業の皆さまに、大学が保有する設備・施設をオープンに使っていただこうと考えています。

また、東京理科大学には機械や電子電機関係その他幅広い分野で豊富な知識を持った専門家が在籍しています。その専門家の知識をトライボロジーセンターに集約し、革新的なトライボロジーの研究を行うことで、中小企業の競争力強化に寄与しようと考えています。

3Dプリンターを用いたトライボロジーの新たな可能性

トライボロジーとはどんな研究ですか

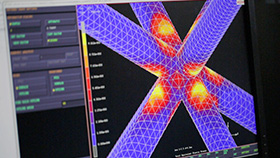

トライボロジーとは摩擦、摩耗、潤滑を扱う工学分野です。どんな機械システムでも動作する部分がありますが、その動きをより滑らかにし、より長持ちする為に摩耗を減らす。さらには機械システムの質を高める上で摩擦面からでる音=エミッションをどのように制御するか、このような事を研究する学問です。

3Dプリンターとトライボロジーの関係性を教えてください

これまで、3Dプリンターで摺動面(しゅうどうめん)を作るという試みはありませんでした。 しかし、昨今の3Dプリンティング技術の向上で、物体の内部にも非常に微細な構造を造形できるようになってきました。 この技術を活用して革新的な摺動面が実現できるのではないかと期待しています。

例えば、人間の手の摩擦は状況に応じて高くなったり低くなったりします。これは汗を出す・出さないで摩擦を制御していますが、機械部品の摺動面でも同様に摩擦を制御できないかと考えています。従来の粉末冶金(ふんまつやきん)の手法では、機械部品の摺動面の内側に、人間の汗腺や血管にあたる摩擦を制御するための微細な構造体をつくる事は不可能でした。3Dプリンターを活用すれば、バイオミメティクスつまり生物を模倣して自己修復、あるいは自己応答するような革新的な摺動面を作ることができるのではないかと考えたわけです。

3Dプリンターと材料力学の新たな可能性

材料力学についてお聞かせください

材料力学の一番の目的は、軽くて強い材料を安全に無駄なく作る事です。特に最近行っているのが軽量構造の機械的特性で、例えば自動車や航空機に使われる材料を、いかに軽く、衝撃に強く、人体を守れるか、さらには燃費を良くする構造を作るためにはどうすればよいかといった事を研究しています。

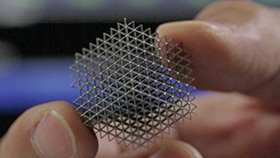

研究分野の中でも特長的なセル構造と3Dプリンターの可能性について教えてください

元々セル構造体が軽くて強いというのはよく知られています。一番代表的なのは蜂の巣のようなハニカム構造で、新幹線や飛行機の表面の部材として使われています。私たちが直接見ることはできませんが、硬い外装の内側にスポンジ状のハニカムが入っていて、そこで空間を作ることで軽くて強くなります。ハニカム構造が今まで一般的にベストと言われていましたが、3Dプリンターの技術がこれだけ上がってきましたのでハニカムといういわば2次元のセル構造ではなくて、3次元上に配列されたようなセル構造にすればもっと軽くて強いものが作れるのではないかというのが研究の発端です。

ハニカム構造は従来の製造技術でも十分できるのですが、3次元のセル構造体になると溶接するのも削り出すのも難しくなります。例えば「軽くて強い構造はこれだ」といった最適な形状を我々が見つけ設計できたとしても「作れませんよ」と言われて終わっていました。それが今では電子データで最適化したセル構造により近い実物の構造物が容易につくれるようになりました。

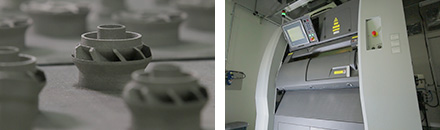

高い造形性、安全性を誇るProX DMP 300

ProX DMP 300を選んだ理由を教えてください

3Dプリンターを導入する事を決めた段階で、既に市場にでているさまざまな製品を比べさせていただきました。 ProX DMP 300の場合は粉末を敷く機構にローラーを使うという技術的な特長がありまして、造形性が非常に高い製品でした。それから我々のように大学のオープン施設で使う場合に一番重視したのは安全性です。微細な紛体を扱う設備であるため、作業者が粉体を吸い込むことがないこと。また、活性金属を使った場合には粉塵爆発というような危険性もありますので、そういった危険性に対する安全性を確保した装置である事を求めました。

ProX DMP 300は粉末が存在する造形作業領域と、作業領域が装置のエアーロック構造により隔離されていることが特長で、安全性が高い装置であると判断しました。 また加工のスピードがすごく早いというのが私の感想です。 以前の機械では1個作るのに6時間くらいかかっていたものが、今は2時間弱で作れますのでメリットが非常に大きいと思います。

トライボロジーセンターから航空宇宙産業分野への挑戦

なぜ航空宇宙産業に注力する事になったのですか?

航空宇宙産業というのはこれから伸びていく産業です。また葛飾地区には電子電機産業、自動車産業界に広くベースをお持ちの企業がおられます。

そういった企業が今後、航空宇宙産業に入っていく際にはより高度な技術力と高い信頼性が必要になります。そこで本トライボロジーセンターをコアとして高度な技術力を磨き、信頼性を高めてもらう事で、成長性のある航空宇宙産業で新しいマーケットがつかめるのではと考えたからです。

航空宇宙関連とセル構造との関係について詳しく教えてください

3Dプリンター自体を航空宇宙に使うというのはよくある話です。例えばエンジン部分におけるエキゾーストマニフォールドの所に3Dプリンターで作った構造を用いることでより軽くしようという事もありますし、私の研究しているラティス構造でいうと主翼の裏の部分にこれを入れます。主翼はバードストライクで(離陸時に鳥が飛び込んできてぶつかる事)エンジンのタービンに鳥が入ってしまう事はよくありますけれども、主翼にぶつかって大きく凹みを作ってしまう場合もあります。そのため凹まないように中に強い物を入れたいけれど重くはしたくないという時に、ラティスをうまく充填するという事が一つの方法としてあがっています。

今後の展望について

周囲からの期待はいかがですか?

航空宇宙分野というのは高度な技術力と信頼性が必要になってきます。 そんな中でいろんな部品・材料を実際にいろんな角度で試せる、 試験できるといった施設が新たにできたという事でさまざまな期待をいただいております。

今後どのようなことに活用していきたいですか?

この設備を導入した一番の目的は新しい3Dプリンティング技術を産業界に普及させる事です。地域の中小企業をはじめ、多くの企業の皆さまに、この設備を有効利用して頂き、その可能性を皆さま自身の目で確かめて頂きたいです。 また、このような最先端の機械を導入する機会に恵まれましたので、この設備を利用して最先端な摺動面とか機械要素部品などに適用するための技術開発を行っていきたいです。