(左から)渡辺裕之氏(DIT)、齋藤孝博氏(株式会社デジタルエッグ)、長谷川徹氏(株式会社電通クリエーティブX)、関祥海氏(カメラマン|株式会社レイ)

(左から)渡辺裕之氏(DIT)、齋藤孝博氏(株式会社デジタルエッグ)、長谷川徹氏(株式会社電通クリエーティブX)、関祥海氏(カメラマン|株式会社レイ)

2014年12月5日(金)、東京、汐留の電通本社にて、キヤノンEOS C500を用いた4K映像制作セミナー「<EOS C500> 4K動画の実力と運用方法(4K高画質編)」が開催された。全3回に渡るこのセミナーは、第1回「ダイジェスト編」がInter BEE 2014にて行われ、第2回の今回は、EOS C500を使ってコーデックや露出など、収録条件を変えて撮影された4K素材を元に、4K画質の実力値を素材比較により徹底的に検証する内容だった。これまでに深い検証がされていなかった4K映像制作の具体的な活用術を知るための、興味深い内容となっている。セミナーでは、検証テストのディレクションを務めた電通クリエーティブXの長谷川徹氏の進行の下、DIT担当の渡邊裕之氏、デジタルエッグにて制作技術部長を務める齋藤孝博氏、テスト撮影のDPを担当したレイの関祥海氏が登壇した。

長谷川氏。

長谷川氏。

なぜこのようなセミナーを開催したのか?セミナー冒頭で、長谷川氏が最初に述べたのは「最高から最適を考える」という言葉だった。長年、CMプロデューサーとして予算管理やスケジュール管理を行ってきたという長谷川氏は、近年のデジタル化による高画質化を歓迎する一方で、それに付随して増大する素材データの扱いやそれによって生じるプロダクションの効率性など、画質だけではない、時間、予算、品質というトータルでのクオリティコントロールの重要性を指摘。

実際に、2K/HDから4Kになることで解像度は4倍になるが、次世代の放送規格として検討されている4K 60Pだと、2K/HD 30pと比較して、実際のデータ量は倍の8倍となる。データ量の増加は、そのままコピー時間やレンダリング時間、アーカイブ時間の増大に繋がり、それはコスト、つまり制作費の増加にもつながるのだ。

「映像制作のデジタル化が進み、これまでは最高の画質を追い求めてきたが、これからは作品内容にあった最適なコーデックやワークフローの選択が重要」と長谷川氏は言う。

ハードルが高いように思われる4K映像制作だが、制作実績はこの1年で急増している。特にイベント映像が多く、続いて4Kでのテレビ番組制作が実績としてあげられていた。これは、ポスプロを介した約100本という制作実績数だけをまとめたもので、ポスプロを通さないインハウスで完パケまで行うプロダクションの実績を含めると、さらに多くの4Kコンテンツが作られているのではないか。長谷川氏はこのように推察する。

また、面白いのが、一見ハイエンドに思える4K映像制作だが、その制作体制を見ると大きく二極化している点だ。1つは、ポスプロを使った大規模な4K映像制作。もう1つは、ワンマンオペレーションに近い、スモールユニットでのインハウスプロダクションによる4K映像制作。

それぞれ規模も違えば作品の内容も違うが、大変だと言われている4K映像制作がこのような形で二極化しているのがとても興味深い。

「一口に4Kと言っても、RAW収録されたものから、圧縮コーデックで収録された映像までまちまちであり、カメラやフォーマットによって実際の画質、解像感には違いがあります。単に「4Kで撮った、作った」ではなく、4Kで制作する意味をしっかりと把握し、品質と効率性の両面から、目的に見合った仕上げをすることが大事であり、そのための機材やワークフローの選択が求められます。そのためにもしっかりとした検証が必要なので、今回の検証テストを行いました」(長谷川氏)

今回の検証映像は、厳密な比較を行うために、再現性の高いワンシチュエーションの設定でスタジオ撮影されている。女性モデルをメインに、カラーチャート、様々なテクスチャや色合いを持った装飾を随所にレイアウトしたセットアップになっていた。画面左に配置されたマクベスのカラーチャートは、3ストップの露出差があり、ダイナミックレンジの検証も踏まえ、背景にはかなり強い光をあて、通常の撮影に比べて、敢えてコントラスト比の高いライティングが組まれていた。

撮影には、EOS C500とEFシネマレンズ30-105mmのズームレンズ(CN-E30-105mm T2.8 L SP)が使われ、CFカードへのHD内部収録、Odyssey7Qを使用した4K RAW収録、さらにKi Pro Quadを使った4K ProRes収録を行い、また、露出やISO、カラーGamutを変えた比較映像など、再現性のある同一条件の中、様々な設定でサンプル撮影を行い、検証を行った。なお、Odyssey7Qへの4K RAW収録は、60pで行われている。主な検証素材は上記の一覧表の通り。

さらに、撮影素材の比較だけではなく、完パケまでのワークフローを想定し、データコピー、現像、フォーマット変換、アーカイブなど、実際の制作過程で必要とされる各プロセスの処理時間なども計測。撮影だけではなく、プロダクションを通しての作業効率なども比較、検証された。

検証素材一覧

| カメラ | 収録機器 | 画像サイズ | コーデック | フレームレート | Log/Gamut | ISO感度 | 露出量 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EOS C500 |

Odyssey7Q | 3840×2160 | Cinema RAW | 60fps | Canon Log/ Cinema Gamut |

850/6400/12800 | 0/-3/+3 |

| Canon Log | |||||||

| Ki Pro Quad | 3840×2160 | ProRes 4444 | 30fps | Canon Log/ Cinema Gamut |

850/6400/12800 | 0/-3/+3 | |

| Odyssey7Q | 1920×1080 | RGB 4:4:4 12Bit | 30fps | Canon Log/ Cinema Gamut |

850/6400/12800 | 0/-3/+3 | |

| (本体)CFカード | 1920×1080 | MPEG2 4:2:2 | 30fps | Canon Log/ Cinema Gamut |

850 | 0 |

CFカードのビットレートは50Mbps。

セミナー会場の様子。多数の来場者が訪れた。

今回のセミナー中に話された項目から、このレポート記事では主に以下の内容をピックアップしてご紹介する。

- ・Cinema RAW収録時のソフトウェアによるディベイヤーの比較

- ・Cinema RAW収録と4K ProRes収録の比較

- ・4K撮影素材とHD撮影素材の比較

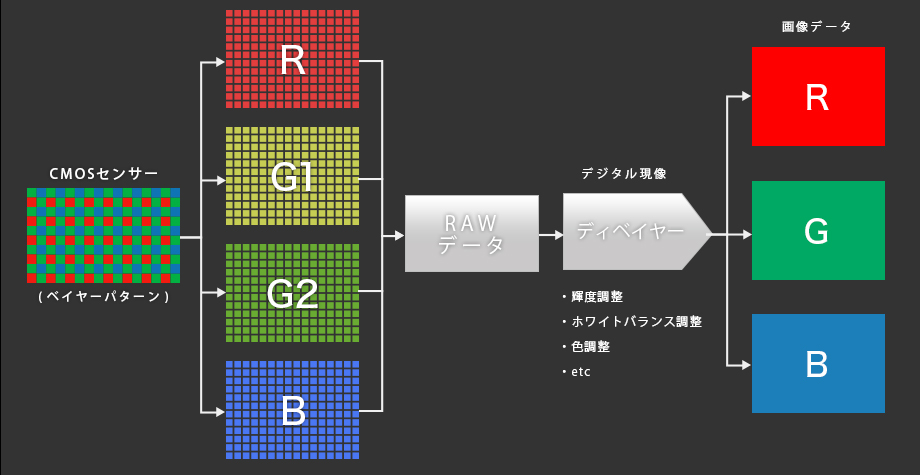

RAWで収録を行った場合に、必ず必要になるのがディベイヤーとよばれる現像処理。今回のセミナーでは、キヤノン純正のRAW現像ソフトCinema RAW Development(CRD)とDavinci Resolveでディベイヤーした画像の比較を行っていた。

Cinema RAWは、単に非圧縮というだけではなく、通常のRGB配列ではない、R, G, G, Bという4chのベイヤーパターンのデータがそのまま出力された、CMOSからの生(Raw)データ。このRAWから通常のRGB配列のデータを生成するのがディベイヤー処理なのだが、この処理のアルゴリズムは、ソフトウェアやハードウェアによって必ずしも同じではなく、その特性によって、ディベイヤー後の画質に違いが生まれる。

キヤノン純正のCRDは、EOS C500にとって、ある意味メーカーお墨付きの4K画質だが、Cinema RAWを直接読み込めるグレーディングソフトとして導入事例が増えてきたDavinci Resolveと比べた場合、画質的にどのような違いがあるのかというのが、今回の検証目的であった。会場には、CRD、Davinci Resolve、それぞれでディベイヤーされたサンプル画像が映し出されていたが、今回のテスト素材だけを見れば、大きな違いは見受けられなかった。ディベイヤー処理は素材によって出方も変わる場合もあるので、気になる方は、ぜひ様々な素材で検証していただきたい。

今回の検証結果からは、差があったとしても非常にわずかであることが予想され、Resolveのディベイヤー性能は十分に実用的だろう。CRDを使うべきか、Resolveへの直接読み込みを行うべきかという判断は、画質というよりもむしろ、各プロダクションの規模やワークフローで決まるように感じた。

RAWデータのディベイヤー処理。

RAWデータのディベイヤー処理。

RAW収録はセンサーが持つ性能を最大限に引き出してくれるが、実際の運用となるとやはり負荷は大きく、全てのプロジェクトで採用できるわけではない。そのため、RAWではなくProRes等の圧縮コーデックを使って収録するケースが多いが、4Kになった時に、実際にどの程度の画質の差が生まれるのかは、気になるところだった。

会場では、KiPro Quadで4K ProRes 4444収録された素材とOdyssey7QでRAW収録された素材の比較映像が映し出された。全体の解像感やルックにはほとんど差は見られなかったが、4Kの画面を拡大した比較では、解像感や現像処理には若干の差があり、Cinema RAWが優位であった。激しい動きのある素材ではどうであるか、今後追加検証も必要かもしれない。

ただ、これも細かい画質面の話であり、プロダクション全体での効率性ということも含めて考えると、データ容量がほぼ半分になり、フォーマット変換することなくそのまま仕上げまで行えるProRes収録の優位性も高い。ある程度のクオリティを保ちながら、効率性が必要とされるプロジェクトには実用的で、特に編集から仕上げまでインハウスで行うプロダクションでは、とても有効ではないだろうか。

4K撮影素材とHD撮影素材の比較では、Odyssey7Qで4K RAW収録した素材からHD(非圧縮RGB 4:4:4 10bit)にダウンコンバートしたものと、EOS C500のカメラ内設定をHDに変更し、同じくOdyssey7QでHD(非圧縮RGB 4:4:4 12bit)で収録した素材を比較。一般的には、同じHDでも4KからHDに変換した方が綺麗だと言われるが、非圧縮素材で比較した場合、予想していたような大きな差は見られなかった。ただし、非圧縮のRGB 4:4:4ではなく、CFカードに内部収録されたHD撮影素材(4:2:2のMXFコーデック/50Mbps/8bit)では顕著な画質の差が見受けられ、解像度の違いよりも圧縮やカラーサンプリング数の違いが、見た目の画質に大きく影響していることが改めて確認できた。また、EOS C500のカメラ内でのディベイヤー処理がかなり優秀なことをうかがえる内容でもあった。

これとは逆に、HD(RGB 4:4:4)の素材をDavinci Resolveで4Kにアップコンバートして4K撮影素材(Cinema RAW)と比較した場合は、明らかに4K撮影素材が綺麗であった。当たり前の話ではあるが、4K仕上げの場合には4Kで撮影しないと効果が半減することが示された。

(左)齋藤氏、(右)関氏

HDと4Kの検証で面白かったのが、解像度が変わることで、レンズの深度指標以上に被写界深度をシビアに考えなければいけないということが改めて示されたこと。関氏によると、高解像度になればなるほど、微妙なフォーカスの違いが認識されるようになり、4K素材では歴然とわかるわずかなピントの違いが、HD素材では判別できない。これは何を意味するかというと、4Kで撮影する場合、HDモニターでは、シビアなフォーカスチェックは出来ないということ。特に、正確なフォーカシングが求められるCMの商品撮影などでは、4Kモニターを用意するなど、モニタリング環境を整えることに加え、その違いを頭に入れておくことが重要だという。

また、レンズ性能の検証も行ったが、キヤノンのシネマレンズの解像度は高く、4Kを再現できる十分な解像度を持っていることが示されていた。色収差や周辺の歪みなども非常に少なく、4K Readyと謳われている理由が頷ける結果だった。

齋藤氏は、「キヤノンのシネマレンズは、解像度に加えて色収差や歪みが少ないため、ポスプロでの余計な作業が減り、大変助かる」と現場の声を語った。

また、長谷川氏も、このレンズのコストパフォーマンスの良さは高く評価されるべきであると話していた。

本当の4K画質を得るには、収録時のコーデックの選択に加え、プロジェクトに適した機材の選択も重要な要素の1つだと認識しておこう。

処理速度実測値の比較データ(各サンプルともに30p収録)

| 素材1hあたりの容量 | クローン時間(verify有) | ファイル変換/現像時間 ProRes422HQ HD 30p (off line編集用/素材1h(100GB)あたり) |

ファイル変換/現像時間 DPX(10bit) 4k 30p (off line編集用/素材1h(4.1TB)あたり) |

|

|---|---|---|---|---|

| C500 4K Cinema RAW |

|

|

|

|

| C500 4K ProRes 4444 (KiPRO Quad) |

|

|

|

|

| C500 HD RGB 4:4:4 12bit |

|

|

|

|

| C500 HD MPED2 4:2:2 50Mbps |

|

|

※ネイティブファイルを使用 ※ネイティブファイルを使用(ファイル変換不要) |

|

※1日=24h

※全て5400rpm HDDを使用(USB3.0接続)

検証テストによる画質比較に加え、参考になったのが、長谷川氏がまとめた収録コーデック別にみるデータ量や処理速度の実測値の比較データだ。品質だけでなく、効率性も4Kワークフローでは要求される。

4K Cinema RAW(30p収録)の場合、撮影素材1時間あたり1.22TB、5400rpmのHDDへのクローニング(verify有)に約9時間(7200rpmの場合、約5.5時間)。オフライン用のQT(ProRes 422 HQ(HD))作りに4.8時間。オンライン用のDPX(4K)への変換に約14時間掛かる、という具合だ。

一方、4K ProResでは、データ量が約半分の600GBになり、全体の処理速度もほぼその半分となる(これらは最速を目指したわけではなく、長谷川氏のデスクトップで行った実測値である)。

冒頭で映像制作の二極化が進んでいるという話をしたが、長谷川氏はここでも、その二極化した制作スタイルに合わせ検証する。ポスプロを利用する大規模な制作では、“みんなで作る”ワークフローとなることが多く、スタッフやクライアント立ち会いで試写ができることが大事であり、CGやレタッチも多く、編集機材も高価で多機能なものに固定化傾向にあり、オンライン編集時には、DPX等の非圧縮ファイルへ変換する場合が多い。そのため、ProRes等の圧縮フォーマットで撮影をしても、非圧縮変換を行う時間と予算が必要となる。逆に言えば、マシンパワーはある程度あるため、最高品質を求めるRAW収録にも対応できる。

それに比べて、ワンマン(に近い)オペレーションでは、立ち会いの試写は少なく、“ひとりで作り、上がったら、見せて、通ったら、終わり”というシンプルなプロセス。クリエイティビティについては、1人のクリエイターのセンスに大きく依存するが、オンライン編集も収録フォーマットに合わせて、ネイティブで対応できるソフトウェアも多く、収録フォーマットの選択によっては、効率よく作業を進めることができる。

これは、どちらがいいという話でもなく、様々なクライアントからのニーズに合わせて、品質(画質とクリエイティビティ)と実現性を考えた時に、現状で最も現実的な“選べる”制作スタイルなのかもしれない。

“効率”に価値をおくなら、画質上の限界を認識しておくことが重要。

“画質”に価値をおくなら、充分なスケジュールをとるべきと認識しておくことが必須。

長谷川氏のこのまとめの言葉によって、セミナーは終了した。

今回の検証テストは、ある程度、結果が見えていた検証もあったが、RAWやProResの画質の違い、4KからのダウンコンによるHD画質の比較は、なんとなく分かった気になりながらも、実際にどれだけの違いがあるのかを確認する貴重な機会となった。そういった検証を視覚的に確認できたことは大きく、このレポート記事でも可能な限り共有させていただいた。

また、4Kの制作事情を知らない人も多い中で、制作の過程で必要とされるデータ量や処理速度、ビッグプロダクションとスモールプロダクションによる制作行程の違いやそれぞれのメリット・デメリットが示されていたのも今後の4K制作の実用的な運用を考えていく上で、必要な情報であった。むしろ、この辺りについては、制作者だけではなく、メーカーや商社、4Kを推進している総務省など、広い枠組みで理解する必要があるだろう。