保管や運用に課題が残る紙の書類。今、中堅・中小企業のオフィスで進めるべき電子化とは!

電子化の機運が高まっているものの、中堅・中小企業は依然として紙ベースの業務を重宝しています。紙の直感的な管理やITツールへの不慣れさに加え、コストや業務負担の増大が懸念されるためです。

2024年1月から電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」が完全義務化になったとはいえ、今後の動向を注視し保留としている企業も少なくありません。しかしながら、電子化を避ければ、印刷や郵送コストが増え、さまざまな機会損失が膨らみます。電子化のハードルを上げず、身近な業務から取り組むことが鍵となるでしょう。

この記事では、中堅・中小企業を取り巻く電子化の現状と今後の動向について解説し、電子化に成功した事例を3つご紹介します。

紙の安心感が電子化を遅らせる要因に

2018年に経済産業省がDXレポートを発表して以降、企業の取り組みの一環として業務の電子化が推進されてきました。しかし、現状では十分に普及しておらず、特に中堅・中小企業での遅れが目立っています。

なぜ、中堅・中小企業はいまだにアナログ業務を重宝するのでしょうか。

紙に対する安心感

書類を紙で取り扱えば、目に見える形で管理できるため、処理を忘れるリスクが低くなります。一方で、電子化するとデータ化されて書類そのものが手元にないため、抜け漏れが発生するかもしれないという不安感を抱く場合があります。

ITツールの理解不足と操作への不慣れさ

電子化はITツールでの管理・活用が欠かせませんが、ITツールへの理解が足りず、操作に不慣れな従業員がいる場合、紙の方が扱いやすいと考えられがちです。「紙の方がITツールより業務効率が良い」と受け止められることもあります。

電子化対応のための業務負荷と導入コストへの懸念

業務の電子化には、大規模なシステムの導入や業務の抜本的な刷新が必要だと考え、業務負荷の大きさや導入コストを懸念として挙げる企業も多く見受けられます。

しかし、今までのように紙での管理を続けることで、将来的にさまざまな機会損失が生じる可能性があることをご存じでしょうか。郵送コストの増加、印刷・配送作業の時間的コスト、書類を探す手間など、デメリットは多岐にわたります。電子化への移行を避けることで、経営の足かせとなる恐れがあるのです。

「電子取引のデータ保存」完全義務化で進む業務の電子化

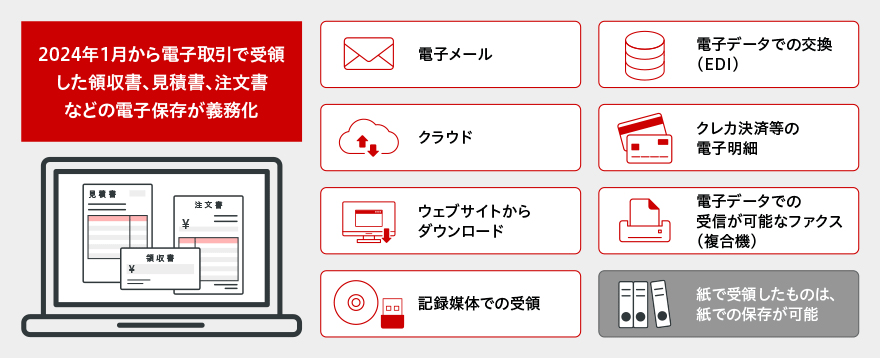

2022年1月に電子帳簿保存法(以下、電帳法)が改正され、「電子取引のデータ保存」が義務化されました。これまでは2年間の猶予期間がありましたが、2024年1月からは完全義務化となっています。

つまり、メールやクラウドサービスを利用したり、USBなどにデータを保存して郵送する場合、電子的にやりとりした取引の書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)は電子データで保存しなければなりません。書類を受け取った側だけでなく、送った側も保存する必要があります。

電子的なやりとりとは、以下のような手段です。

また、書類をデータで一元管理できるため、必要な資料を素早く探し出すことができます。営業やオフィス外でのテレワーク時にもデータにアクセスでき、働き方に柔軟性が生まれます。

電帳法に対応することで、企業はさまざまなメリットを得ることができます。例えば、これまでクレジットカードなどキャッシュレス払いは紙の領収書を発行しスキャンする必要がありましたが、利用明細データの連携などを通じて電子データでの保存が認められるようになりました。

人手不足が深刻化する中、業務の効率化は経営上の急務となっています。印刷代など経費の増加にも頭を悩ませている中堅・中小企業にとって、電子化による業務効率化は待ったなしの状況です。

電帳法対応完了企業は3割弱

電子化の機運は高まっているものの、電帳法対応完了企業は3割弱に留まっています。大企業は約4割と半数に近い一方、中規模企業や小規模企業は約2割と、企業規模の小さい企業ほど対応に遅れが見られているのが現状です。

中堅・中小企業では、経理システムや基幹業務の抜本的な刷新など、大規模な移行プロジェクトは現実的ではないでしょう。また、電帳法における規制緩和が進むにつれ、「電子取引データの保存要件も緩和されるのではないか」と対応を先送りにしたり、経営課題の優先順位から外したりする企業も少なくありません。

2024年問題で配送料・郵送費も値上げが予測

しかし、電子化を避ければ経費をますます圧迫します。特に、2つの問題が懸念されています。

2024年問題による輸送能力の不足とコスト増

運送ドライバーへの「時間外労働の上限規制」の適用で、物流の輸送能力が不足し、配送料や郵送費の増加が懸念されている問題です。物流会社の売上や利益が減る場合に、運賃を上げることで不足分を補填する可能性が考えられます。

大手宅配業者は宅配便の値上げを表明し、中には平均7%値上げをした企業もいます。2024年4月1月から適用が開始されており、今後も定期的に料金を見直す方針です。

定型郵便物の郵送費の値上げ

総務省は、2024年3月に郵便料金を「25グラム以下の定形郵便物の上限料金を84円から110円に値上げする(約3割の値上げ)」改正案を承認しました。1994年以来、実に30年ぶりの値上げです。

50グラム以下の定形郵便物も94円から110円に、はがき料金も63円から85円に、定形外の郵便物なども3割程度の値上げが検討されます。早ければ2024年6月に省令を改正する予定です。(2024年3月7日時点)

まずは身近な業務から電子化をはじめてみませんか?

業務の電子化は、高価なシステムの導入コストや業務フローを刷新するための負荷が懸念とされがちですが、実際には一部の業務だけをスモールステップで電子化するなど、企業規模にあわせた導入が可能です。身近な業務から段階的に進めれば、社内への浸透も図りやすくなるでしょう。

昨今では、誰もが直感的に使えるITツールが多く登場しています。わずかな投資で飛躍的に業務効率を上げることも可能です。

実際にどのような業務を電子化できるのか、成功例を3つご紹介します。自社に当てはまるものはありませんか?

ケース1:受発注業務の書類を電子化し、ファクス業務をシステム上で完結

そこで、受発注業務の書類を電子化。複合機で受信した注文書はそのままPDFファイルに変換され、サーバーに送信されます。紙の出力や受け渡しがなくなり、受信から入力、処理までをPC上で一気に完結できるようになりました。

特に深刻だったのが、お問い合わせ対応です。ファクス注文に関する質問を受けても、「どの担当者が、どのお客さまの注文をどこまで進めているか」を確認するのが難しく、作業を中断し、書類を探したり複合機を確認したりする手間がかかっていました。

A社では従来、ファクスなどの紙で注文を受け付けており、受注業務の8割をファクス処理に費やしていました。ファクスには注文書だけでなく、見積依頼や納期確認依頼などの書類が混在し、仕分け作業にも時間を要しました。

お問い合わせ対応では、受信フォルダーから日時やファイル名で検索するだけで該当書類を探すことができるようになり、お客さま満足度向上にもつながっています。当初、抵抗感を持っていた一部の担当者も、今では「もう紙には戻れない」と言うほど満足しています。

ケース2:請求書の受領・処理を電子化し、紙の郵送と長期保管を撤廃

経理部門が本社にしかないB社は、仕入先から工場へ届いた紙の請求書を毎週郵送していました。また、本社は請求書の保管スペースが不足していたため、処理完了後には紙の原本を工場へ返送し、工場でファイリングして7年間保存する必要がありました。

煩雑な請求書のやりとりを電帳法に準拠したスキャナー保存で電子化したことで、郵送コストや手間、ファイリング作業を削減。さらにOCRで取引先名、発行日、金額などを自動入力できるよう工夫し、請求書処理業務が飛躍的に改善されただけでなく、電帳法の対応要件もクリアできました。

ケース3:請求書発行業務を電子化し、郵送コストと工数を削減

C社は毎月約250件の請求先に書類を郵送していました。請求書の送付に1通当たり約100円の費用がかかり、合計で毎月2万5千円近くの郵送コストがかかっていたのです。さらに、書類の発行や封入、郵送作業も手間となっていました。

請求書をウェブ配信に切り替えたことで、コストを約1/2に削減できました。システムの操作も簡単で、請求先を一度登録したら毎月データを取り込むだけで作業が完了します。システム上で一括管理できるため、場所を選ばずテレワークも実現できています。

業務の電子化で、お客さまや従業員の満足度向上にも

電子取引データ保存の義務化や2024年問題、郵便料金の値上げなど、中堅・中小企業を取り巻く環境は変わりつつあります。紙の束を放置することで、損失は膨らみ続けるかもしれません。業務の電子化は、業務効率化やコスト削減だけでなく、お客さまや従業員の満足度向上にもつながります。

キヤノンマーケティングジャパンでは、電子化を支援するサービスを提供しております。以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

こちらの記事もおすすめです

関連ソリューション・商品

本コラムに関連のお問い合わせ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

Webサイトからのお問い合わせ

本コラムについてのご相談、お問い合わせを承ります。

受付時間:平日 9時00分~17時00分

※ 土日祝日・当社休業日は休ませていただきます。