バックアップ導入・見直し時の現状を把握する方法

バックアップにおける管理者の課題はいざという時のために“迅速に復旧”できる仕組みや体制を整えることです。

そのためには、まずは現状を正確に把握することが大切です。

「5W1H」を念頭に置きながら順番にチェックしていきます。

WHY(なぜ)

バックアップの目的が何であるのかを明確にしましょう。

例えば目的が災害対策であればデータのバックアップだけでなく機能復旧まで求められます。そのために復旧時間、復旧ポイントを明らかにして設計しなければなりません。

一方PCのメールデータをバックアップできればよいのであれば大がかりな仕組みは必要ないでしょう。

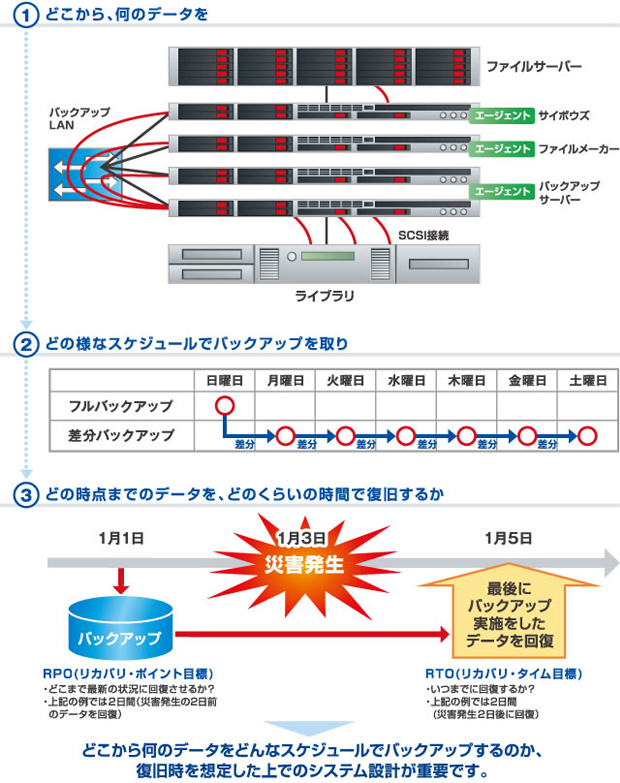

WHAT(なにを)

バックアップ対象のデータが何かを明らかにしましょう。

いたずらにフルバックアップを取っていると作業の負荷、費用が高まるばかりです。

復旧する要件を元に必要最低限のバックアップを考えましょう。

WHEN(いつ)

バックアップを取ることができる時間を確かめましょう。

ファイルが開いている状態ではバックアップ取得に失敗する可能性があります。利用者のアクセスがない時間帯を確認して、サーバー静止状態のバックアップを取りましょう。

止めることの出来ないシステム(ECシステムなど)は要件定義の段階で個別対応が必要です。導入前にSIerときちんと取り決めをしましょう。

WHERE(どこへ)

目的に応じてバックアップ先を検討する必要があります。

復旧時間を早めるのであればハードディスクへのバックアップをお勧めします。

テープドライブも読み書きのスピードが上がっておりますので大容量データを扱うのであれば選択肢として検討する価値があります。災害対策として、簡単に遠隔地で保管できるのもメリットです。

遠隔地というとクラウドサービスがありますが、WAN環境がボトルネックになるため大容量データには向きません。

HOW(どのように)

毎回フルバックアップをとるよりも差分や増分で取得した方が、メディアを有効に活用でき、バックアップ時間を短縮できます。

バックアップ先をハードディスクにすれば復旧時間や復旧工数の低減効果も期待できます。

大容量バックアップではテープを採用するケースが多いのですが、復旧の際には複数のメディアが要求され作業が煩雑になりがちです。このような場合にはメディアを多数収容するオートローダーやライブラリをご検討ください。

WHO(だれが)

バックアップ作業は運用業務です。責任の所在は運用を担う情報システム管理者となります。

サーバーメーカーのサポートはハードウエアのみで、一般的には故障した部品交換するところまでです。

構築した業者、あるいは保守契約をしている業者は、(契約内容にもよりますが)システム復旧までは作業できますが、データの担保をすることはありません。

みなさまの守備範囲、作業範囲を明確にして、いざという時のために連絡体制図、作業分担表を作っておきましょう。

まとめ

「5W1H」を意識して現状把握を行います。

現状に照らし合わせて最も効果的なシステム設計を行います。